BRAGA

Créditos: Foto de Emmanuel Lafont

BRAGA

Créditos: Foto de Emmanuel Lafont

La mujer que desafió la teoría de Isaac Newton sobre el color años antes que Goethe

El objetivo de Gartside era ilustrar las armonías y los tonos contrastantes de los colores primarios y secundarios de una manera que fuera más orgánica, y quizás menos científicamente distante que las ruedas cromáticas esquematizadas de sus famosos antepasados masculinos en el campo.

En 1805, una artista inglesa poco conocida e instructora de pintura aficionada hizo lo que ninguna mujer antes que ella había hecho: publicar un libro sobre el tema de la teoría del color.

Aunque tristemente pocos detalles de la vida y carrera de Mary Gartside han sobrevivido, su volumen sin precedentes «Ensayo sobre la luz y la sombra, sobre los colores y sobre la composición en general» revela un genio creativo extraordinario.

Presentado modestamente por su autora como poco más que una guía para «las damas a las que me han llamado para instruir en pintura», el estudio de Gartside está acompañado por una serie de imágenes sorprendentemente abstractas como ninguna otra producida anteriormente por un escritor o artista de cualquier género.

A primera vista, podrías confundir fácilmente las ocho «manchas» de acuarela de Gartside con paisajes florales magnificados que anticipan los estambres y pistilos descomunales que la artista estadounidense Georgia O’Keeffe comenzaría a explotar desmesuradamente más de 100 años después.

Pero mira nuevamente estas oleadas luminosas de casi pétalos, cuya vitalidad de color no está encadenada a una forma tangible, y cualquier certeza que hayas tenido sobre qué es lo que representan estas imágenes o qué significan comienza a desmoronarse.

No son ni flores fragantes arrancadas del mundo real ni flores imaginarias que se desarrollan en la mente; las manchas abstractas de Gartside estallan más allá de los límites de sí mismas un siglo completo antes de que la pintura no figurativa se estableciera en los lienzos más conocidos de Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich y Piet Mondrian.

«Carmesí», del libro de Mary Gartside.

Más metáforas del resplandor de las rosas que rosas mismas, las manchas abstractas de Gartside cumplían una función teórica paradójicamente precisa que desmiente su belleza amorfa.

Titulados, a su vez, «blanco», «amarillo», «naranja», «verde», «escarlata», «azul», «violeta» y «carmesí», estos experimentos evanescentes muestran cada «tono en varios grados de saturación y mezclándose de forma abstracta con otros», explica en su reciente estudio «Color: una historia visual» la historiadora del arte Alexandra Loske.

Lokse quiere asegurarse de que Gartside reciba crédito como pionera.

El objetivo de Gartside era ilustrar las armonías y los tonos contrastantes de los colores primarios y secundarios de una manera que fuera más orgánica, y quizás menos científicamente distante que las ruedas cromáticas esquematizadas de sus famosos antepasados masculinos en el campo.

Si bien sus manchas podrían tener -como escribe TS Eliot en su poema Burnt Norton- «el aspecto de flores contempladas», en verdad, generaciones antes de su tiempo intentaban despojarse de la pretensión autoconsciente de la forma establecida, y más bien aislar la energía luminosa que vigoriza nuestra percepción de todas las cosas: el color.

«Los colores», anotó alegremente el ensayista romántico Leigh Hunt en 1840, «son las sonrisas de la naturaleza. Cuando son extremadamente sonrientes, y estallan en otra belleza son, además, sus risas; como en las flores».

Lo que está claro a partir de los estudios pioneros de Gartside es que ningún teórico había escuchado nunca más atentamente la risa del color que ella.

«No hay otro ejemplo de una representación de sistemas de color que sea tan inventivo y radical como las manchas de color de Gartside» escribe Loske.

Loske se ha dedicado a restaurar en la historia del arte los logros de escritoras y artistas olvidadas que, a pesar de ser desalentadas, lograron crear algunas de las invenciones estéticas más fascinantes de la historia cultural.

«Si alguien puede encontrarme una anterior», le dice a BBC Culture, cuando se le pregunta qué tan segura está de la posición de Gartside como la primera autora femenina de una teoría del color, «me encantaría saberlo. Ella es la más temprana, ciertamente en el mundo occidental».

Primera entre iguales

Loske se topó con Gartside por casualidad como estudiante de posgrado después de obtener una beca de investigación en el Royal Pavilion en Brighton, donde ahora se desempeña como curadora.

«Querían que alguien estudiara la teoría del color -recuerda- y pasé muchos años felices haciendo este doctorado, y todo lo que pude encontrar fueron nombres de hombres. Y luego me topé con Gartside. La única mujer, y eso es lo que realmente me puso en marcha».

Lo poco que sabemos de la vida y la carrera de Gartside se puede resumir en una frase o dos.

Nacida en 1755, quizás en Manchester, eventualmente le enseñó a mujeres a pintar acuarelas en Londres y logró mostrar su propio trabajo al menos en tres ocasiones entre 1781 y 1809, al menos una vez en la Royal Academy.

En el poema de Amy Clampitt, Balms (1980), que recuerda un encuentro casual con una copia de las acuarelas de Gartside y la «suculencia picante y aterciopelada» de los «tonos puros» que encarnan, la poeta estadounidense lamenta la escasez de detalles biográficos conocidos sobre la creadora de las pinturas.

«Mary Gartside / murió, ni siquiera pude / saber en qué año».

Durante el confinamiento del año pasado, Loske siguió investigando y finalmente logró, con la ayuda de sus colegas, precisar la fecha: 1819.

«Fue especialmente agradable enterarme de esto», dice Loske, «porque siempre pensé que murió sin haber podido disfrutar de su relativo éxito».

El tratado de Goethe fue publicado 5 años después que las teorías de Gartside.

El modestamente titulado ensayo de Gartside es anterior en media década al célebre tratado de Johann Wolfgang von Goethe «Teoría de los colores», 1810, en el que el renombrado poeta y crítico alemán trató de corregir lo que él creía que eran errores básicos en la comprensión de Isaac Newton de nuestra experiencia del color en el mundo.

Al igual que Goethe, que había estado desarrollando sus ideas durante décadas, Gartside parecía discretamente decidida a recalibrar la concepción de Newton del espectro de colores que componen la luz blanca, que el matemático inglés famosamente descubrió cuando era estudiante durante una cuarentena por la peste en 1666.

Tres años más tarde, en 1808, el ensayo de Gartside fue seguido por una edición revisada que ella rebautizó audazmente como «Ensayo sobre una nueva teoría de los colores y sobre la composición en general».

«Llamarlo ‘teoría’ -me dice Loske- es astuto. Lo pone en un contexto más serio, más allá de ser un manual de pintura. Además, la de Gartside es más interesante pues recogió las ideas newtonianas y las adaptó a la pintura.

«(La teoría de) Newton tenía que ver con los colores inmateriales, con dividir el arcoíris y con las luces de colores. Alguien tenía que adaptar todo ese conocimiento fantástico al color material, y ella lo hizo maravillosamente«.

El espectro de colores que Newton destejió con sus prismas cuidadosamente angulados les pareció a muchos más escenificado que natural: tonos de un intelecto obsesivo en condiciones controladas artificialmente en lugar de los tonos desgreñados de la desordenada realidad.

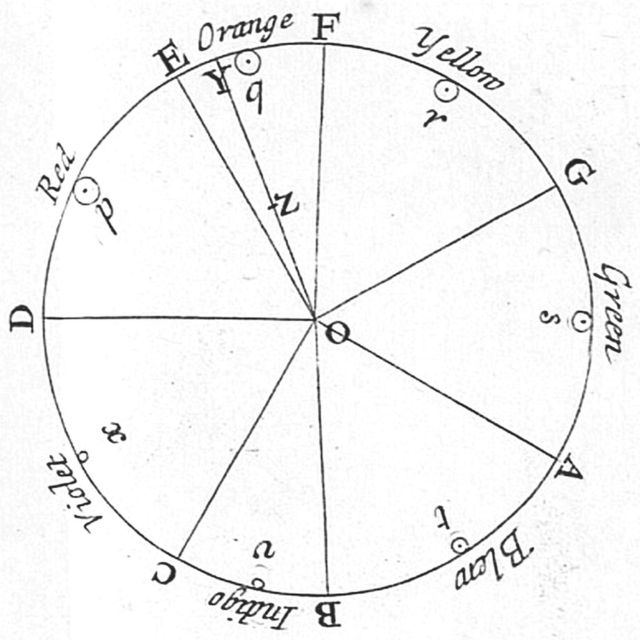

La insistencia de Newton en doblar el arcoíris para acomodar un séptimo color redundante, el índigo, junto al azul, simplemente para asegurarse de que había tantos colores como planetas en el cielo y notas en la escala musical, a menudo se presenta como prueba de que moldeó lo que sus ojos realmente vieron para encajar en un ideal aireado.

El siglo transcurrido entre su eventual publicación de «Óptica: o un tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz», en el que Newton presenta formalmente sus ideas, y los volúmenes de Gartside y Goethe sobre la teoría del color en la primera década del siglo XVIII, sería testigo de una ráfaga de publicaciones de escritores y artistas deseosos de reconciliar las nociones clínicas del color de Newton con los aspectos prácticos de mezclar pigmentos en una paleta.

Remodelando la rueda de color

En el centro de cada uno de estos esfuerzos -realizados desde el pintor francés Claude Boutet en 1708 hasta el entomólogo británico Moses Harris en 1766 y el entomólogo austriaco Ignaz Schiffermüller en 1772- estaba la reinvención del círculo de color seminal, aunque curiosamente incoloro, que Newton presentó en su Óptica.

El círculo de color de Newton.

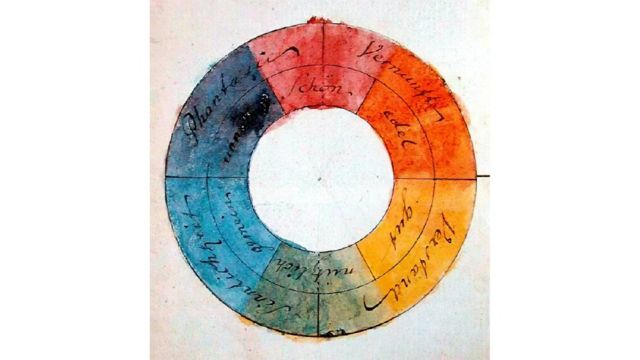

Para Goethe, el error de Newton fue no reconocer el papel fundamental que juega la oscuridad en la formación de los colores que vemos en la experiencia cotidiana, lo que motivó su propia remodelación de la rueda de colores.

En 1798, Goethe y el dramaturgo Friedrich Schiller colaboraron en un diagrama complejo que llamaron la «rosa de los temperamentos», en el que las órbitas concéntricas de una docena de colores y los rasgos de carácter correspondientes giran alrededor de un abismo oscuro que se abre en el centro del diagrama.

Eventualmente, esta elaborada rueda daría paso al círculo cromático más famoso y simplificado de Goethe que ideó en 1809, e incluyó al año siguiente en su propia «Teoría de los colores».

Las rosas abstractas de Gartside, que parecen más una luminosa explosión suspendida que esquemas científicos anticuados, están mucho menos editorializadas o cuidadosamente subtitulados que las ruedas de Goethe.

Al borrar las etiquetas que sus precursores masculinos insertaron en sus diagramas, Gartside permitió que los choques y armonías de color se expresaran por sí mismos. Al hacerlo, recuperó el diagrama cromático como un documento puramente estético, una obra de arte.

Es tentador, dada la proximidad de las fechas de publicación de los estudios de Goethe y Gartside, preguntarse si podría haber ocurrido alguna polinización cruzada de ideas, o si, de hecho, el volumen de Gartside tuvo alguna influencia en las ideas o la práctica de artistas y teóricos posteriores.

Imposible saberlo.

Pero es una pregunta que también se hace Loske, quien cree que hay ecos de «la dimensión abstracta de las ilustraciones de Gartside» en la de JMW Turner, quien ha sido visto por los historiadores como un precursor del arte no figurativo.

Los dos contemporáneos sin duda comparten una fascinación por el peso del color ingrávido separado de la sustancia incidental.

«Es probable que Turner conociera su trabajo a través de su asociación con varias sociedades de acuarelas», dice Loske, antes de admitir que, «lamentablemente, no hay evidencia de eso«.

Las manchas de Gartside rompieron los círculos de color de los teóricos anteriores.

«No hay evidencia de eso» es el desalentador callejón sin salida al que llega cualquier crítico que intenta evaluar la contribución de las artistas y escritoras cuyos logros han sido pasadas por alto por completo, despreciadas de manera degradante o deshonestamente no reconocidas.

Tales son los tres ejes tristes con los que la historia cultural ha conspirado con demasiada frecuencia contra el genio de las mujeres.

Medir precisamente la importancia de Gartside y otras como ella en el desarrollo de la historia del arte requiere el tipo de atención académica que se prodiga en aquellos con un perfil mucho más alto: un Catch-22 que Loske está decidida a rectificar.

«Quiero crear un canon de mujeres que han escrito sobre color», dice sobre su ambición más amplia.

La imagen que Loske está ensamblando pacientemente, con cada figura femenina olvidada como un trazo en su lienzo, promete desafiar la imagen que tenemos en nuestras mentes de cuáles paletas realmente le dieron forma a las formas del arte.