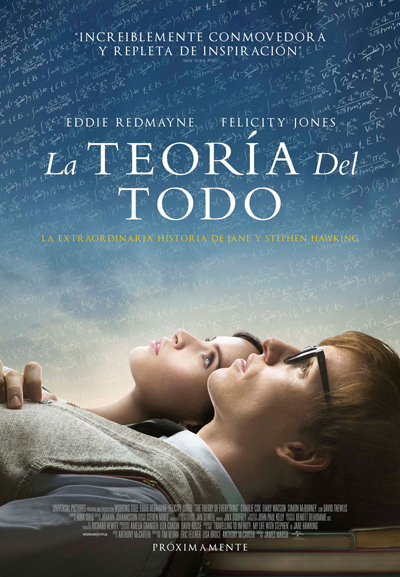

Un largometraje de James Marsh basado en la biografía del físico inglés Stephen Hawking

Un largometraje de James Marsh basado en la biografía del físico inglés Stephen Hawking

Crítica de cine: “La teoría del todo”, las convicciones de las estrellas

Las cinco nominaciones a los premios Oscar 2015, que posee esta cinta (incluidas las de mejor película y guión adaptado), hablan a lo lejos de la calidad fílmica de la obra inspirada en el libro escrito por la ex esposa del popular científico británico, Jane Wilde, en torno al vínculo matrimonial de tres décadas que mantuvo con aquél. Porque además de exhibir una abnegada y sacrificada crónica de amor -entre una mujer en plena posesión de sus facultades físicas y un hombre genial, pero inválido por la esclerosis-, este título destaca con merecimientos, gracias al aplomo de su registro audiovisual: por las actuaciones de la pareja principal, por los giros de su cámara, por la composición de su fotografía y por los temas musicales de la banda sonora.

“Luego todo se va / Y yo miro la tierra y sus distancias desesperadas / Cuando las olas se hablan entre sí / No hay formas no hay colores / No hay seres al fin en esta luz sin luz”.

Vicente Huidobro, en El ciudadano del olvido

Las circunstancias de la vida y los libros creados por la pluma de Stephen Hawking (Oxford, Inglaterra, 1942), deben ser, a pesar de la complejidad de sus teorías astrofísicas, uno de los nombres más conocidos en el área científica, y a nivel global.

De sus investigaciones y meditaciones han nacido textos como Breve historia del tiempo (de 1988, pero reformulado en 2005, con nuevas hipótesis), El universo en una cáscara de nuez (2001) y El gran diseño (2010), los que son celebrados ensayos editoriales, y donde su autor ha mezclado atrevidas y sólidas especulaciones acerca del nacimiento y de la formación del cosmos (como las referentes a los agujeros negros y las leyes que gobiernan los conceptos de espacio-tiempo), en compañía de las ideas de respetados autores de la tradición filosófica occidental.

También es públicamente sabido que Hawking padece una esclerosis amiotrófica, diagnóstico que le ha confinado a la inmovilidad corporal, y a la asistencia cotidiana de una silla de ruedas eléctrica, desde que tenía una edad cercana a los 30 años.

Y es en ese preciso instante -en el cual el entonces estudiante de un doctorado de Física en la Universidad de Cambridge, a mediados de la década de 1960, comienza a sufrir los rigores de la complicada enfermedad-, donde se inicia el relato que da origen a La teoría del todo (The Theory of Everything, 2014), el filme que se basa, a su vez, en la biografía escrita por la ex cónyugue de Hawking (llamada Jane Wilde, de soltera), y que se titula Travelling to Infinity: My Life with Stephen (2008).

Dirigida por el realizador inglés James Marsh (1963), la pieza que analizamos luce un valor artístico y cinematográfico, sin embargo, que va mucho más allá de relatar la dificultosa vida en pareja del científico y de su antigua mujer; transformándose en un crédito cuyo valor audiovisual se eleva tanto por la categoría dramática de sus roles estelares, como por el libreto redactado por Anthony McCarten, y la sonoridad de las melodías del músico islandés Jóhann Jóhannsson, compuestas particularmente para este largometraje.

Además, los atajos estéticos que sigue su cámara, a fin de retratar la odisea humana, familiar y afectiva de los Hawking, cobija características que respaldan la postulación de esta producción, a los cinco premios Oscar que mencionábamos más arriba (a mejor película, y a los principales galardones que reconocen a los actores protagónicos de ambos géneros, adaptación de guión, y a la calidad del soundtrack). También, su fotografía es logradísima técnicamente (la fue guiada por Benoît Delhomme), un factor que sumado a la dirección de arte (por Claire Nia Richards), recrean y captan el ambiente propio de los colegios universitarios de Oxford y la cotidianidad tranquila y reservada de la campiña anglosajona.

Pese a tratarse de una cinta que profundiza su mirada en los interiores de un campus estudiantil, y en las habitaciones de casas pertenecientes a ciudades pequeñas, fácilmente identificables (como Cambridgeshire), su lente se las arregla para conseguir planos audaces y de una luminosidad cautivante: un contrapicado que mira a una escalera de caracol, por ejemplo, o esa secuencia del baile nocturno, donde nace el vínculo amoroso, casi de acero, que unirá a Stephen y a Jane.

Otras escenas de una gran sugestión visual, se desprenden de los registros obtenidos de los detalles de un picnic familiar, y otro sobre un plano de playa, en el cual comparte la pareja, sus hijos, y un amigo de Jane. Lo cierto es que la labor del departamento de arte en esta oportunidad, gracias a la belleza de la puesta de escena y del diseño de las ambientaciones, añadidas al trabajo de encuadre adscrito a la cámara, recuerdan por momentos, en ese especial sentido, a la Expiación, deseo y pecado (Atonement, 2007), de Joe Wright.

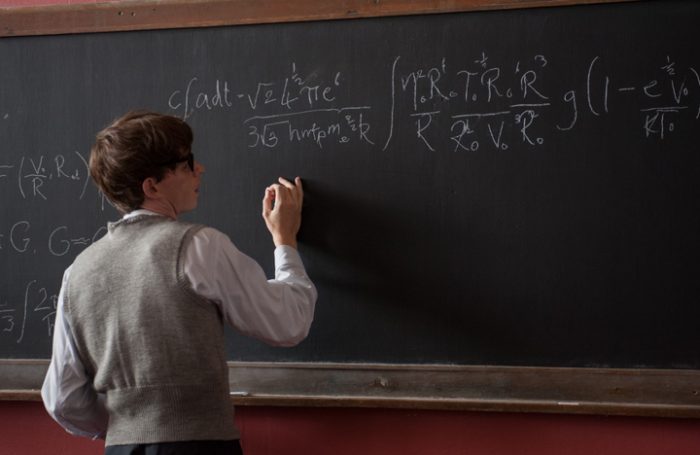

El desempeño de las interpretaciones protagónicas, como anotábamos, igualmente, son de una puntuación numérica significativa. El londinense Eddie Redmayne (1982), toca el cielo con las manos encarnando al cosmólogo. Las expresiones y las líneas que adquieren su rostro, la postura física, encorvada y desordenada adjudicables a un intelectual (no sólo las que nos retrotraen al período turbulento de un Hawking enfermo), son de una veracidad “increíble”.

Y ya cuando el organismo del astrofísico empieza a manifestar los síntomas de su mal motoneuronal, y el conjunto deja de responder a las órdenes que le envía su cerebro, los rasgos actorales del joven británico, resultan, sencillamente: fenomenales. Si pareciera con autenticidad que se encuentra impedido de mover su cabeza, su tronco y las extremidades, y que le es imposible, asimismo, acariciar a su esposa y demostrarle afecto a los hijos que juntos engendraron. Es probable, sin embargo, que Redmayne no se quede con el Oscar al mejor actor principal, durante la próxima ceremonia de la Academia estadounidense; y eso, pese al llamativo talento dramático que despliega en este complejo papel: ahora, compite con Michael Keaton y Benedict Cumberbatch, en el futuro, quien sabe.

Jane Wilde, la ahora ex esposa de Hawking, es personificada aquí por Felicity Jones (1983), la mayor actriz inglesa joven, luego de Keira Knightley (1985) y de Carey Mulligan (1985). Y el modo y el estilo interpretativo, con que aborda su rol, en esta ocasión, la instalan definitivamente en ese cuadro de honor.

Así, la artista nacida en Birmingham representa a una mujer que respira en la plenitud de su belleza física e intelectual –una enamorada y una devota sin condiciones del científico-, pero que en su intimidad psicológica, se haya permanentemente acorralada y por ende susceptible de desmoronarse, ante la invalidez parapléjica que atenaza a su marido.

Ambos (Jones y Redmayne), se apoderan en la ficción, de uno seres que deben lidiar con el problema de salud que ataca a Hawking, y hacer todas las demás actividades que realiza una pareja heterosexual, a causa del contrato matrimonial: apoyarse mutuamente, mantener financieramente un hogar, procrear niños, relacionarse carnal y sentimentalmente, seguir con las legendarias investigaciones astrofísicas en el caso de él, continuar con los estudios de literatura española medieval, debido a los intereses de ella. Gracias a esta performance dramática, reiteramos, la protagonista de The Invisible Woman (2013), está nominada al Oscar 2015, a la mejor actriz principal.

En suma, La teoría del todo, es un filme audiovisualmente muy completo, recomendable y valioso no sólo porque retrata la trayectoria vital, y la auto superación personal, de una de las mentes humanas más brillantes de la actualidad, sino también, por esa serie de factores cinematográficos que hemos esbozado, y que la tienen luchando, provista de una que otra posibilidad real, en los últimos metros que concluyen a fines de febrero, en el Dolby Theatre, de Los Ángeles.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.