CULTURA

CULTURA

“Los niños no son ángeles / ni seres asexuados, sino pequeños cuerpos/ habitados por una mente, / una lengua. / Marcados por el sexo, / niños y niñas, no ángeles, crecen. / Miedo en sus bocas”, Eugenia Prado Bassi.

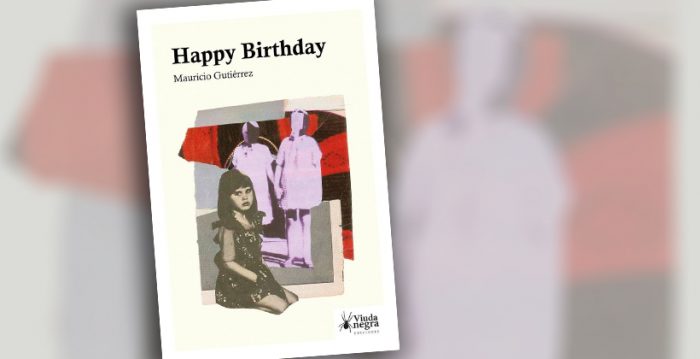

El asco. Mucho asco. El calor insoportable. El hastío. Las náuseas por la carne. “Happy Birthday” (Viuda Negra Ediciones, 2018) de Mauricio Gutiérrez (Santiago, 1977) nos sumerge en la historia de Vilma, una joven inserta en una familia con un padre borracho y golpeador; y una madre opaca y distante.

Así, la novela de Gutiérrez tensiona una versión plácida de la infancia, donde los niños son algo así como ángeles ultraterrenos, no contaminados por perversiones o delitos. Al contrario. La sordidez es característica insoslayable de aquel núcleo familiar, donde la sobrevivencia se codea con la crueldad, con la desidia. En este sentido, la violencia es dura, sorda y normalizada, aprendida como código implícito, que fija una forma de actuar con límites claramente trastocados.

El padre, violento y ensimismado.

La madre, empuñando un hacha y desquitándose con las gallinas en el patio.

“No sé cuanto siguió bebiendo, pero cuando comenzó a sacudir su cabeza, una y otra vez, asumió que la pelea se había terminado. Tomó un último trago y se batió en retirada. Desde mi ventana lo vi alejarse rumbo al bar, lamiéndose, de vez en cuando, una de las dos manos. Tras una prudente espera mamá pasó por el comedor recogiendo el vaso y la botella. También ordenó las sillas y puso en su lugar el mantel. Solo en ese momento me vio. Instintivamente abandoné mi rincón y bajé por la escalera con ganas de abrazarla. Pero ella me detuvo.

-Es mejor que te vayas a tu pieza -dijo mientras se dirigía al patio” (pág. 15).

“Tenía miedo de volver a casa. Mamá podía estar esperándonos lista para matar. Pero no era la bruja del bosque, que una vez que los niños habían engordado, los devoraba. A mamá le repugnaba el sabor a gallina, el color de su carne, su textura hilachenta. Las criaba solo para matarlas” (pág. 20).

“-Si no celebro mi cumpleaños es porque mis papás se ponen a pelear en cualquier parte – le expliqué una cuadra más adelante a Juan” (pág. 50).

Escritor Mauricio Gutiérrez

Soledad, abandono, fragilidad, juegos no tan inocentes, cumpleaños que se van a celebrar frente a otros cumpleaños imposibles de realizar, casas con veredas soleadas frente a casas donde el estallido o ruge o se prepara a rugir, constante. ¿Huir, fugarse? ¿Hacer algo? ¿Vengarse? Vilma va urdiendo un plan silencioso, una secreta resistencia, acompañada de Juan. Un viaje, una excursión al bosque, será la excusa perfecta para saciar los instintos, resarcir las ofensas. La violencia como el efecto de otras violencias. La sangre, la expiación, como el corolario perfecto.

“Las cosas nunca son lo que parecen”.

El libro es rápido, trepidante. Con un lenguaje lacónico, sobrio, casi científico, que carece tanto de adjetivaciones como de explicaciones innecesarias, es posible leer entre los intersticios de cada escena, diálogo o descripción, la latencia de una tragedia que embarga y desborda, en mayor o menor medida, a los personajes. Ya lo decía Ricardo Piglia hablando de Hemingway y su famosa Teoría del iceberg : “Lo importante de la escena no es la acción, sino la reacción fragmentaria”.

Hay múltiples interpretaciones e inferencias, puesto que la lectura entre líneas, sumada a capítulos breves y concisos, revelan un todo que solo se explica por sus partes, cada minucia vale; cada evocación, frase, sonido, olor, cuentan. Un indicio de aquello sería el rol que representa “la carne y su descomposición”, su olor rancio en varios pasajes de la novela, como epítome ominoso de una descomposición mayor: sujetos al borde del desastre, de la locura o la malevolencia. Sujetos confusos, erráticos, irritados, cortantes. Sujetos dominados por la rutina asfixiante o por obligaciones parentales, que los inmoviliza para reaccionar o redimirse. Sujetos, o mejor dicho, adultos que ven televisión y solo mueven la cabeza en señal de indiferencia. Sujetos, esta vez niñas, niños o adultos, sumidos en el silencio, en cárceles interiores, porque el habla está impedida, ya no es posible, quizás simplemente porque “las palabras hieren”.

“Al salir de la carnicería, bajo la luz del sol, me sentí mal. Me acordé de Cindy, una perrita que recogí de la calle cuando era más chica. Un día enfermó. Le di leche para que se alimentara, pero no fue suficiente. No supe qué hacer. Cuando finalmente murió escondí su cuerpo bajo mi cama, pero con el paso de los días su carne se empezó a pudrir. Apareció un olor insoportable (pág. 23).

“´Dame el salero´, me ordenó al sentir que lo estaba observando. Un instante después, de casualidad, crucé mi mirada con la de mi mamá. Sus ojos secretaban amargura” (pág. 25).

“-No importa. Toda la carne sirve para algo.

-¿Toda?

– Toda -repitió, guiñándome un ojo-. La gente nunca sabe lo que come” (pág. 63).

En “Happy Birthday” los personajes se resisten a la caricatura, al trazado lineal. Se doblan, se tuercen, se transfiguran. Un copia quizá demasiado verosímil de la deshumanización, no muy alejada del barniz grisáceo y retorcido de nuestra realidad.