CULTURA|OPINIÓN

CULTURA|OPINIÓN

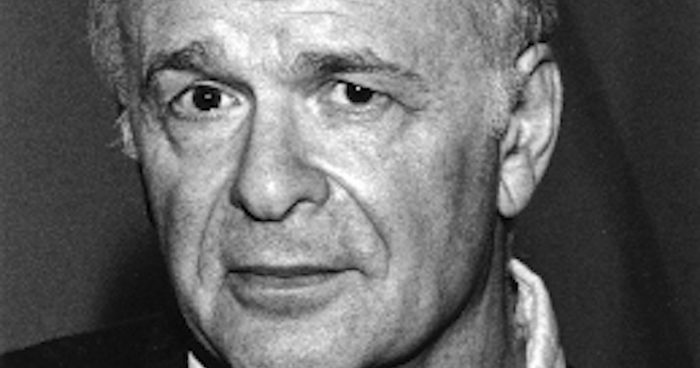

El autor estadounidense, fallecido en 2019, dejó un legado único y silencioso. Innumerables novelas y relatos dieron a conocer un estilo particular donde la experimentación en la forma abrió la puerta a nuevas técnicas narrativas que revelaban aspectos triviales, pero tremendamente significativos del pensamiento humano. Recibió los premios más connotados de su país, como el O. Henry Award y el Pushcart Prize, y recibió los honores de la Fundación Guggenheim, la Fundación Nacional para las Artes y la Academia Americana de las Artes y las Letras. Su obra, poco conocida por el público masivo, nos invita a reflexionar sobre la casualidad y el azar, y nos recuerda lo finito y reveladores que pueden llegar a ser los hechos falsamente banales de la vida.

Stephen Dixon (Nueva York, 1936-2019) vivió y murió como un animal desconocido en medio de una selva poco explorada. Falleció el 6 de noviembre de 2019 a los 83 años de edad producto del Parkinson y hasta el 2014 era prácticamente un fantasma en las librerías de habla hispana. Gracias a la editorial argentina Eterna Cadencia se publicaron dos volúmenes de cuentos que recopilaban una cuidada selección del autor: “Calles y otros relatos” (2014) y “Ventanas y otros relatos” (2015), se convirtieron en la puerta de entrada de Dixon al lector en español y su publicación supuso el descubrimiento de un profeta de la ficción realista que durante décadas venía dando una vuelta de tuerca a las estructuras clásicas del relato y de la novela.

Leer a Stephen Dixon por primera vez genera una sensación extraña. Por un lado, tenemos la situación propia del realismo. Una escena que nace desde la normalidad, de una ruptura de pareja, de un accidente, de un miedo o fantasía específica. Pero después el argumento sufre una ruptura irrecuperable. En sus narraciones siempre existen dislocaciones y fugas, cambios de puntos de vista, monólogos internos que nos llevan a otro sitio. Dixon nos entrega un acceso directo a lo que piensan los personajes, como si el narrador eliminara la distancia entre personaje y lector. La capacidad del escritor estadounidense es sorprendente. Es capaz de mezclar en un solo relato la desolación de una pérdida, el patetismo que a veces inunda nuestra vida interior y el humor absurdo de las situaciones improbables.

Cuesta encontrar algún autor para compararlo, pero quizás podría decirse que comparte ciertas similitudes con Thomas Pynchon (“El arcoiris de gravedad”), aunque la comparativa es injusta para ambos por lo singular de sus obras por separado. La técnica narrativa de Dixon juega constantemente con la experimentación que realiza en cada uno de sus escritos. Muchas veces esos giros argumentales desembocan en un lenguaje en extremo directo y donde los diálogos (hay un cuento llamado “Dijo” particularmente agobiante donde todos los diálogos se reemplazan con la palabra “dijo”) mueven la trama de un lado a otro. Es probable que nos sintamos confundidos cuando leamos algunos de sus relatos y que ese sorprendimiento sea similar a entrar a nuestra casa y ver a una cebra en el living comiendo sushi y viendo un reality de MTV.

Quizás inspirado en Joyce y en algunos experimentos de la Oulipo francesa, sus constantes cambios de punto de vista y el casi nulo uso de la metáfora convierten su narrativa en un objeto artístico que nos hace reflexionar sobre cómo funciona nuestra mente ante las obsesiones y ante las divagaciones diarias que tenemos en el metro, en el supermercado o cuándo esperamos a alguien en un bar. Reconozcámoslo. Todos hemos pensado matar a alguien en nuestras mentes, planeado venganzas crueles e imaginado situaciones extremas que después se diluyen. Lo importante es haberlo pensado y asumir que esas ideas, aunque no nos gusten, están adentro nuestro.

Y de eso se trata. Sus libros son agobiantes, pero irremediablemente los terminamos. Cuando cerramos la última página algo ha cambiado en nosotros para siempre y no es una exageración decir que el mundo nos parecerá diferente, un poco más amenazante, pero ciertamente más real y profundo.

La vida de Stephen Dixon no nos entrega mayores pistas de sus obsesiones como artista. Es recurrente ver situaciones normales y lugares comunes que se transforman cuando pasan por el tamiz de su antigua máquina de escribir. Publicó en vida más de treinta libros (novelas y cuentos) y fue profesor de escritura creativa en la Universidad de John Hopkins en Baltimore durante veintiséis años. Una vez señaló con lucidez que «el éxito mata al escritor».

En 1995 escribió “Interestatal”, una de sus novelas más icónicas y un libro único y monumental. La trama refleja los constantes miedos de Dixon: Nathan Frey va en auto con sus dos hijas cuando en plena carretera se encuentra con dos psicópatas que provocan una catástrofe que marcará su vida para siempre. Dixon lleva en “Interestatal” al extremo la idea de Raymond Queneau en “Ejercicios de estilo”, donde el escritor francés narra de manera breve un mismo suceso 99 veces desde distintas perspectivas. Dixon lleva ese concepto aún más lejos. Los ocho capítulos de la novela son ocho maneras de contar la misma historia con detalles nuevos. Es como si fuesen ocho novelas sobre un mismo suceso en un mismo libro. Una tarea de una magnitud pocas veces vista.

Uno de sus últimos libros fue “Historias tardías” (2018), donde se narra la vida de Philip Seidel, un escritor y jubilado profesor que pierde a su esposa. En los 31 relatos conectados entre sí, que podría ser considerada una novela, vemos cómo Philip intenta sobreponerse al fallecimiento de su compañera. El libro se construye de manera parsimoniosa y acumulativa con relatos que dan una imagen difusa de los recuerdos, con tiempos inconexos que reflejan lo frágil de nuestra memoria y con esa fantasía del “que hubiese pasado si…” que el protagonista plasma cuando imagina una vida sin haberla conocido.

La nostalgia de algunos relatos de “Historias Tardías” dan paso a pequeñas escenas desgarradoras y de humor absurdo. La manera casual y transparente de esas narraciones nos hacen caer en el pozo profundo de la mente de Philip y nos hace vivir la historia como si fuésemos nosotros los protagonistas. Y precisamente eso es lo valioso del libro, porque nos hace consientes de nuestros propios temores, de aquello que nos desarma, de lo que no comentamos a nadie porque en el momento en que se cuenta ya parece ridículo.

Dixon tiene un talento particular que desarrolló en su obra y fue la de reflejar esos detalles de la vida que se escapan: lo finito de un recuerdo o de una mirada, una ensoñación que olvidamos por la mañana, el segundo de una emoción perdida en nuestra memoria y los miedos que aparecen y desaparecen tan rápido que no somos capaces de darnos cuenta de que existen. Al leer sus novelas y relatos uno siente, con alivio, que la existencia es azar y que no estamos predestinados por ningún designio divino ni simplificaciones pretenciosas de orden estelar.

Los libros significativos llegan a nosotros de maneras extrañas y casuales, como los amores, como las noches irrepetibles que recordamos en soledad y como la nostalgia de la lluvia en pleno verano. Los libros que nos marcan llegan a nosotros como esas calles difusas que vemos en nuestros sueños. No sé cuál será el epitafio de Stephen Dixon ni cómo será el cementerio que guarda sus restos, pero es posible que su tumba sea tan normal como olvidable y que en su lápida, llena de polvo, crezca la hierba de forma libre y sin intervención humana.

Lee acá el relato corto «Esposa en reversa”

Lee acá el inicio de “Interestatal”