CULTURA|OPINIÓN

CULTURA|OPINIÓN

Muestra “Inocente silencio”: cuando Chile calló sobre la vulneración de la infancia en el Sename

Este proyecto de la artista Mónica Súnico nos obliga a reflexionar sobre un problema endémico que tenemos como sociedad, que se encuentra anestesiada frente al sufrimiento, el cual tenemos que partir en reconocer, con la intención de reparar para no repetir.

El 15 de mayo se inauguró la exhibición “Inocente silencio” de la artista nacional Mónica Súnico. La muestra -abierta hasta el 7 de agosto en el Museo de la Memoria (Matucana 501, Metro Quinta Normal)- es el resultado de una investigación de la artista sobre un problema sistémico en nuestro país: la vulneración de los derechos humanos de miles de niños, niñas y jóvenes que se encuentran al cuidado de instituciones de protección del estado chileno, y que abarca más de cuatro décadas.

I. El silencio de los inocentes

El silencio de los inocentes, es sin duda, un proyecto de ficción cinematográfico atribuido más bien hacia el perfil del victimario que de las víctimas. Importan más las retóricas elucubraciones del Doctor Lecter con la agente Starling, que lo que acontecía con sus víctimas. Se habla de trauma del sicópata, de sus excentricidades, su inteligencia, un personaje singular que, en un desborde de arrogancia, elimina a quien se cruza en su camino, para torturarlo hasta la muerte. El cine pone sin duda, una tarea muy atractiva sobre el abuso de poder: la ficción es más espectacular, es más entretenida y mejor narrada que la realidad.

“Inocente silencio” es una exposición de la artista Mónica Súnico, que da cuenta de la realidad inversa, de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la crueldad de los adultos. Una realidad indeleble, que recorrió los centros de protección infantil de nuestro país, tan importante como fueron los crímenes de derechos humanos durante la dictadura, pero minimizada por los medios de comunicación, por el propio estado. Utilizada políticamente, por el oficialismo y la oposición durante varios gobiernos.

Cuando comencé hace tres años como curador, a trabajar en esta propuesta, siempre pensé en lo testimonial como una guía documental para la exposición. Lo primero para aportar sensibilidad y lo segundo para buscar al máximo, como impregnar esta difícil exposición, de un cierto nivel de objetividad. Sin ninguna duda, cuando hago la paráfrasis entre la famosa película sobre Hannibal Lecter y esta exposición, busco conectar los parámetros sicológicos que movilizan las acciones de vulneración desde un ser humano, hacia otro de su especie y en especial cuando son menores de edad.

El proyecto Inocente silencio se remonta a una larga investigación que la artista Mónica Súnico ha desarrollado, sobre un problema sistémico en nuestro país: la vulneración ocurrida sobre los derechos humanos de miles de niños, niñas y jóvenes, al cuidado de las instituciones de protección de la infancia a cargo del estado chileno, que abarca más de cuatro décadas. En este resumen manifiesto, sobre los derechos vulnerados de los niños en las instituciones del estado, que fueron tanto físicos como sicológicos, en muchos de los casos llegaron al abuso sexual y la muerte. Esto tal vez, como resultado de la pobreza permanente de su entorno social, junto al abandono y la burocracia, que campean en el estado1.

Cómo artista y cómo mujer abusada, Mónica Súnico se vincula con la aversión de una infancia violentada y borrada, para construir desde su empatía, un relato donde yuxtapone sus vivencias y parte del camino que ha recorrido tras la reparación. En complicidad, con la desamparada situación de los niños abusados en el ex-Sename, la artista pone en evidencia la vulneración de los derechos de estos niños, que fueron entregados al estado para su protección. A través de la video performance, la instalación, la construcción de objetos simbólicos e imaginarios del terror, asistimos a una exploración sobre la injusticia y el sufrimiento. La artista indaga desde sus propias vivencias, el dolor, el abuso sicológico y físico, así como la carga del silencio y la búsqueda de reparación. Herramientas que tal vez muy pocos de estos menores, que fueron víctimas, pudieron tener para salir adelante en sus vidas.

Este proyecto, acogido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, nos obliga a reflexionar sobre un problema endémico que tenemos como sociedad, que se encuentra anestesiada frente al sufrimiento, el cual tenemos que partir en reconocer, con la intención de reparar para no repetir. Como personas y como sociedad, tenemos una responsabilidad frente al cuidado de la infancia en nuestro país. Este no es un homenaje, un memorial o un memento, es un llamado a nuestro país para hacerse cargo de un problema que encubrimos como sociedad, el respeto por la infancia y sus derechos humanos. Un problema que no solo ocurre en los hogares al cuidado del estado, es también un problema social en torno al manejo de la infancia que además de involucrar a la familia, compromete el actuar de autoridades desde el poder judicial al poder político

II. “Nadie me veía. Nadie me escuchaba.

Sólo sé que el silencio y el abuso se apoderaron de mí durante mi niñez.

Envuelta en una piel de oveja, pasaba las noches dentro de mi closet intentando protegerme, sólo ahí, me podía derrumbar el cansancio.

Nadie me veía.

Nadie me escuchaba.

Y así pasó mucho tiempo sin que nadie se diera cuenta”. (Declaración de la artista. Ver en video de introducción a la muestra).

Aunque Mónica Súnico, nunca vivió en el sistema de protección del estado, de niña fue víctima de abuso sexual y sicológico en su entorno hogareño. Sin embargo, el tratamiento muy conservador sobre su hogar, fue lo que dificultó muchísimo abrir un acceso hacia la protección de sus propios derechos. En un largo itinerario de sanación, decidió abrir nuevos caminos para hacer visible la realidad de miles niños, niñas y adolescentes que como ella fueron abusados y hasta muertos, en manos de adultos que estaban a cargo de su protección. Su postura no busca dramatizar, ni escandalizar, sino más bien comunicar a través del arte y sus procesos creativos, el dolor y el sentimiento común de quienes han sido vulnerados. En sus obras transitan las pesadillas más oscuras que muchos niños vivieron, quienes no lograron conocer otro mundo que el infierno, al que fueron derivadas sus cortas vidas, muchas veces producto de una negligencia del sistema. Los que sobrevivieron, cargan hoy a lo largo de sus vidas, la fractura insondable con una sociedad que los dejó abandonados a su suerte.

El ex-servicio nacional de menores, mejor conocido como Sename, fue un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y derechos humanos. Este se encargaba de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y de los jóvenes entre 14 y 17 años que han infringido la ley. Además, se ocupaba de regular y controlar la adopción en Chile.

El Sename fue creado el 10 de enero de 1979 durante la dictadura militar. Llevó a cabo su gestión conforme a las instrucciones de los diversos tribunales a lo largo del país. Los niños y adolescentes atendidos en este sistema de protección fueron derivados por los tribunales de familia. Los adolescentes en el sistema de justicia juvenil fueron derivados por los tribunales, de acuerdo a la ley de Responsabilidad penal adolescente.

Luego que se levantaran diversas sospechas y acusaciones en torno al actuar de la institución, el año 2016 finalmente el Sename explotó. Con la muerte de la menor Lisette Villa, tras numerosas investigaciones e informes que realizaron desde el parlamento, la PDI y la ONU, se dejó al descubierto la mayor trama de corrupción y abusos de la historia de la institución.

Según los informes entregados por estas fuentes, entre los años 2005 y 2015, fallecieron en el Sename 1836 personas. De ellos 1188 son niños o niñas menores de edad. También se reportan durante este mismo periodo más de 2000 abusos hacia menores de edad. Lo llamativo de estos informes es que solo se han reportado desde el año 2005, lo que nos sitúa en la punta del iceberg de un problema conjeturalmente mayor, dejando abierto un flanco de investigación aún opaco a la opinión pública desde la época de la dictadura, hasta el primer gobierno de Bachelet. Sin embargo, según el informe de investigación realizado por la ONU, en virtud del art,13 del protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño en Chile; alrededor de 110 niños por año murieron bajo el alero de esta institución en esos últimos 15 años.

III. El Estado debe escuchar a los niños

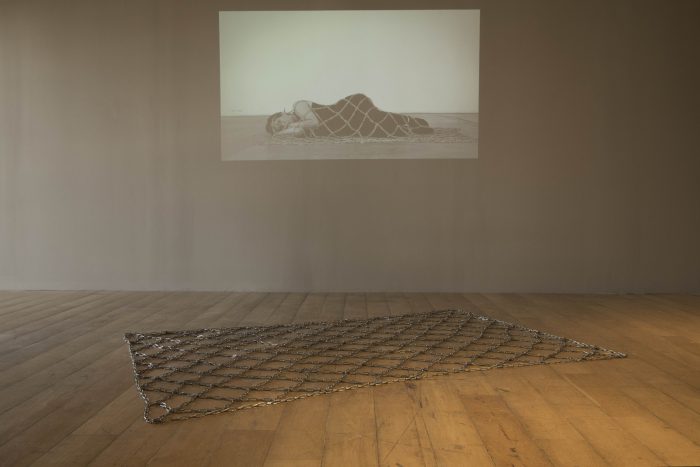

La exposición “Inocente silencio” desarrolla un recorrido oscuro y doloroso en el cual la artista ejercita la angustia de las víctimas y de sus propios fantasmas, para despojar sus atavismos y transitar un territorio sin regreso. Ingresamos a un pasillo negro donde la artista nos relata en un video desconsolador, algunas de estas vivencias. Inmediatamente, al ingresar a las salas, distinguimos las primeras obras, objetos, esculturas y una proyección de video sobre el muro, que registra la performance de la artista donde se cubre con una manta de cadenas símil de una manta infantil, usada en las camas del Sename. Estas obras operan, como grandes metáforas de un sistema de cautiverio en el mundo infantil de los sueños, una triste alegoría del dominio y la tortura que vivieron muchos niños que estuvieron a cargo del Sename.

En la segunda sala, ingresamos a un ambiente en penumbras con luces cenitales que iluminan una escena muy dramática, siete camarotes, como los usados en el Sename, más 21 almohadas dispersas en el suelo, y sobre los camastros,que contienen las 21 páginas impresas con el informe encargado por el Alto Comisionado de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, al Comité de la infancia sobre lo ocurrido en el Sename.

Aquí se consignan las vulneraciones detectadas en esta investigación. De esta manera se reveló que, en nuestro país, se han violado 13 artículos de los Derechos de los Niños, estando bajo el cuidado del Estado. Estas cifras, además de brutales e inexplicables, aumentaron al ser ratificadas posteriormente por la PDI y más tarde por la Fundación para La Confianza y por investigaciones de Ciper. La instalación Celdas es la metáfora ominosa del sufrimiento, la noche, el momento de descanso, es la tortura de la alerta permanente ante el acoso, la almohada es el sudario del dolor y del abuso.

Luego de atravesar el balcón lateral hacia el norte, termina en el pasillo la muestra con la instalación Colgados. En esta última obra, podemos apreciar suspendidos, en cuatro percheros, pijamas de niños y de niñas estampados con los compuestos somníferos que les administraron para tenerlos bajo control y prestos para el abuso. Una oscura ironía sobre el poder descontrolado de los funcionarios directos de la institución, que suministraban más de 10.000 dosis mensuales de sicofármacos sin supervisión, según el mismo informe que entregó al gobierno la Organización de las Naciones Unidas.

IV. Mas allá de lo posible

En este cuerpo de obras, desarrollado por Mónica Súnico, nos encontramos con diversas lecturas que provienen de lo político, experiencias visuales que ejercitan lo poético y operaciones artísticas que resignifican los contenidos.

En ese orden, la muestra pone de manifiesto la gran deuda que tiene el Estado, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la institucionalidad de protección a la niñez, para cumplir con los cometidos básicos de entregar dignidad, protección y educación a los miles de niños que pertenecen al sistema. Mientras los ministros de la corte suprema y los parlamentarios se desplazan en automóviles de lujo, miles de niños siguen sufriendo maltratos en un sistema opresivo.

En palabras de la especialista Daniela Leal, quien se refiere a los casos puntuales de adolescentes vulnerados en Antofagasta apunta a una crisis estructural del problema. Lo que sucede, dice Daniela, es que se piden y privilegian castigos o sanciones para los adolescentes infractores sin que se aplique “una comprensión estructural del tema”.

“Todo se centra en responsabilidades individuales: la responsabilidad es de los padres que le pegan cuando es niño y después la responsabilidad penal es del menor que infringe la ley. Y eso, entre otras cosas, se debe a que en Chile no tenemos una política integral de infancia y la división del Sename va a ratificar eso, porque vas a tener en el Ministerio de Desarrollo Social a niños que son vulnerados en sus derechos y que, después, de víctimas se transforman en victimarios en el Ministerio de Justicia. Es decir, divides en dos, institucional y administrativamente, al mismo individuo”.

En segundo lugar, las experiencias visuales nos remontan a un ejercicio poético, que utiliza las figuras retóricas de manera notable, como en las almohadas o los pijamas, en las cadenas, qué a pesar de lo obvio, ponen en su propio cuerpo el símbolo de la opresión, metáfora del peso institucional y administrativo del que hace alusión Daniela Leal. Por otra parte, la anáfora que reitera majaderamente en los pijamas su condición irreductible a solo cifras, del sufrimiento infantil, dan cuenta de la irresponsabilidad de un sistema colapsado por la improvisación y el abandono de las autoridades. En este sentido, lo que se vuelve a reiterar aquí es la responsabilidad política asumida en el primer orden.

Por último, ya no se puede pasar por alto, la actualidad a que nos remite este proyecto cuando vemos con preocupación que la prensa vuelve a poner en foco, la pesadilla más oscura sobre la realidad de la infancia en Chile: según el “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, que abarcó el segundo semestre del 2023, “cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran sobrepobladas”. Y la respuesta a estos hechos: es el silencio de Chile.

Junto a la exposición “Inocente silencio” se realizarán variadas convocatorias para invitar a especialistas y a la comunidad para debatir sobre el rol del estado en los programas de protección que se desarrollan actualmente. Uno de los objetivos de este proyecto, también consiste, a través de talleres y actividades creativas en transmitir información a los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos, abordar el trauma como un problema colectivo y remecer al estado de su aletargamiento.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.