Opinión

Archivo Fortín Mapocho

Opinión

Archivo Fortín Mapocho

La libertad de expresión protege la difusión de informaciones y opiniones, pero no aquellas que vulneran ciertos bienes jurídicos como la protección de la infancia, el honor y la dignidad de las personas. El dilema ético de la sociedad chilena es no olvidar. Es alcanzar, por medio de políticas públicas, una conciencia sobre lo que aquí ocurrió hace solo unas décadas, para cristalizar un verdadero «nunca más» y no uno de papel.

Fue en marzo de este año que la Corte de Casación de Francia confirmó la sentencia que obligó al político Jean-Marie Le Pen al pago de 30 mil euros. El fundador del ultraderechista partido Frente Nacional –cuyos símbolos inspiran a un movimiento chileno que goza de amplia tribuna– expresó en 2015 que las cámaras de gas empleadas por los nazis fueron un “mero detalle”. Las leyes francesas, como las de otros países europeos, sancionan penalmente a quienes nieguen públicamente crímenes contra la humanidad, como una respuesta del derecho frente a la pretensión de algunos de reivindicar hechos atroces.

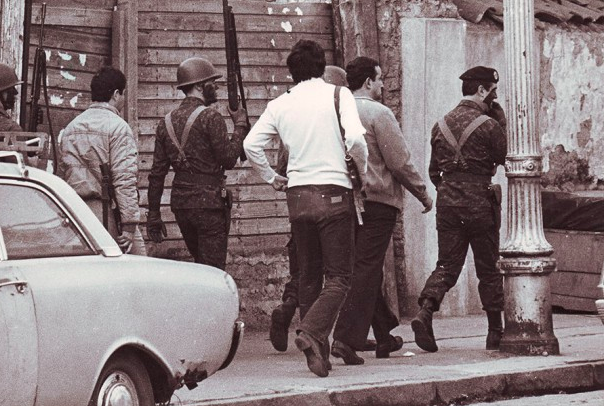

Las sociedades que padecieron el genocidio y el terrorismo de Estado se esfuerzan por construir dispositivos jurídicos y culturales para evitar la repetición de los crímenes. Chile, un país que aún soporta sus consecuencias, está en deuda.

Es indispensable sincerar el debate: no existen garantías de que ciertos sectores no recurran –una vez más y cuando lo estimen necesario– al crimen usando agentes y recursos del Estado. Allí están los homenajes a los más peligrosos criminales, como Krassnoff Martchenko; la insultante estatua del almirante Merino en el Museo Naval; los retratos en reconocimiento al jefe de la DINA, Manuel Contreras, en dependencias de la Academia de Guerra del Ejército; en fin, la reivindicación del pinochetismo como una improbable muestra de diversidad política. Todos estos elementos simbólicos reflejan cómo se pretende banalizar las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en nuestro país.

[cita tipo=»destaque»]Es indispensable sincerar el debate: no existen garantías de que ciertos sectores no recurran –una vez más y cuando lo estimen necesario– al crimen usando agentes y recursos del Estado. Allí están los homenajes a los más peligrosos criminales, como Krassnoff Martchenko; la insultante estatua del almirante Merino en el Museo Naval; los retratos en reconocimiento al jefe de la DINA, Manuel Contreras, en dependencias de la Academia de Guerra del Ejército; en fin, la reivindicación del pinochetismo como una improbable muestra de diversidad política. Todos estos elementos simbólicos reflejan cómo se pretende banalizar las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en nuestro país.[/cita]

Ciertos demócratas de la última hora pregonan que la norma que sanciona el negacionismo, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, vulneraría la libertad de expresión. Otros, cargando las culpas de la historia, se pliegan a las tesis del empate que obran como voladores de luces para eludir la discusión de fondo.

Incluso, se ha llegado a sostener que la sanción del negacionismo debilitaría nuestra democracia. Lo que en realidad ocurre es todo lo contrario. Las expresiones que niegan o justifican los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura degradan la democracia y son un serio peligro para su subsistencia futura.

La libertad de expresión protege la difusión de informaciones y opiniones, pero no aquellas que vulneran ciertos bienes jurídicos como la protección de la infancia, el honor y la dignidad de las personas. Es por ello que la ley tipifica los delitos de injurias y calumnias.

El Pacto de San José de Costa Rica establece que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso. La negación de las torturas, ejecuciones y desapariciones del régimen de Pinochet es, sin duda, una apología al odio y lastima gravemente la dignidad de las víctimas y al sistema democrático.

Ese el auténtico y crucial problema que enfrenta la norma que el Congreso debe votar. El dilema ético de la sociedad chilena es no olvidar. Es alcanzar, por medio de políticas públicas, una conciencia sobre lo que aquí ocurrió hace solo unas décadas, para cristalizar un verdadero «nunca más» y no uno de papel.