La historia de cómo se salvó la capa de ozono implicó un esfuerzo científico tenaz e involucró al nacimiento movimiento verde de la década de 1980. Su firma dio larga vida a lo que ha sido descrtio como el tratado más exitoso jamás creado.

Cuando Mario era niño convirtió su baño en un laboratorio de química, en el que pasaba horas jugando con tubos de ensayo y pociones, soñando con que algún día se convertiría en un científico.

Más tarde consiguió trabajo en un renombrado laboratorio y un día, cuando tenía 30 años, llevó a cabo un experimento que reveló que algo aterrador estaba sucediendo sobre nuestras cabezas.

Lo que descubrió eventualmente llevó a esta noticia:

Científicos hallaron evidencia clara de que el adelgazamiento de la capa de ozono sobre Antártica está revirtiéndose, gracias a la eliminación de las sustancias que la destruyen»

Pero hubo que esperar décadas para escuchar estas buenas nuevas de junio de este año: la capa de ozono, lo único que hay entre nosotros y la radiación mortal, después de mucho tiempo empezó a sanarse del daño que le habíamos hecho.

¿Cómo?

Es una gran historia: una que prefigura el drama de la política del cambio climático, que implica el avance de la ciencia, la resistencia de la industria, los temores sobre el caos económico y muchas y tortuosas negociaciones.

Y todo comienza con Mario Molina, un científico ganador del premio Nobel, quien nació en México y se mudó a Estados Unidos a trabajar en la Universidad de California, Irvine.

Fue junto con su supervisor Frank Sherwood Rowland, apodado «Sherry», que a mediados de la década de los 70 empezó a estudiar un grupo particular de químicos llamadosclorofluorocarbonos o CFCs, uno de los químicos inventados en la llamada era del descubrimiento de principios del siglo XX.

DuPont transforma materiales naturales en químicos para hacer artículos que necesitamos y deseamos. Eso no se hace con un poder mágico sino con el trabajo de diligentes químicos

Y entre todos esos productos que los diligentes químicos inventaban, los CFCs eran considerados los más revolucionarios.

Esos «químicos milagrosos» iban a cambiar la manera en la que vivíamos; absorbían calor y no eran tóxicos como los compuestos venenosos que venían a reemplazar.

«Se convirtieron en un éxito industrial», recuerda Molina.

«Se usaban en aerosoles y eso se volvió un gran negocio, de manera que cantidades significativas de estos químicos industriales usados a principios del siglo pasado fueron liberados a la atmósfera».

En esa época los científicos ya sabían que cuando los CFCs de las neveras o los aerosoles eran liberados, se elevaban a través de la atmósfera de la Tierra hasta llegar a la capa de ozono.

Lo que Molina quería averiguar era qué sucedía después.

«Nos tomó apenas unos pocos meses darnos cuenta de que había un problema potencial… uno muy serio».

Una serie de experimentos que Rowland y Molina llevaron a cabo en su laboratorio revelaron que cuando los químicos del CFC llegaban a la estratósfera y la radiación del sol los destruía, liberaban átomos de cloro.

Y no sólo eso…

«Sabíamos, por nuestras investigaciones, que un solo átomo de cloro podía, en principio, destruir miles de moléculas de ozono«.

Lo que habían descubierto era tan aterrador que al principio pensaron que estaban cometiendo un error.

«Recuerdo que dije: ‘¡Ay, parece una locura! Mejor chequeo de nuevo».

Y lo hizo. Una y otra vez. Y todas las veces obtuvo el mismo resultado.

Todo indicaba que los químicos que se usaban como refrigeradores, aerosoles, aire acondicionado, pinturas y más en todo el mundo estaban destruyendo la capa de ozono.

Eso significaba que el riesgo de que a millones de personas les diera cáncer de la piel era más grande.

En 1974, Molina y Rowland publicaron un artículo describiendo su hallazgo.

La ciencia era rigurosa y la amenaza, obvia.

La reacción esperada fue de horror instantáneo y, poco después, iniciaron los llamados a encontrar una solución.

En vez de eso…

«Algunos científicos lo cuestionaron como una idea potencialmente loca. Y los del mundo industrial declararon que no iban a dejar de producir esos químicos sólo porque alguien postulaba que podían hacer algún daño», cuenta Molina.

Pero no se dieron por vencidos.

Hicieron algo que hoy en día es habitual pero que en ese entonces, entre los científicos, era poco común: hablaron con periodistas, políticos, estudiantes, otros científicos… con quienquiera que estuviera dispuesto a escucharlos.

Lo que se necesitaba eran pruebas. Pruebas que vinieran de más allá del laboratorio. Mucho más allá: de la estratosfera.

Y en 1984, eso es lo que consiguieron.

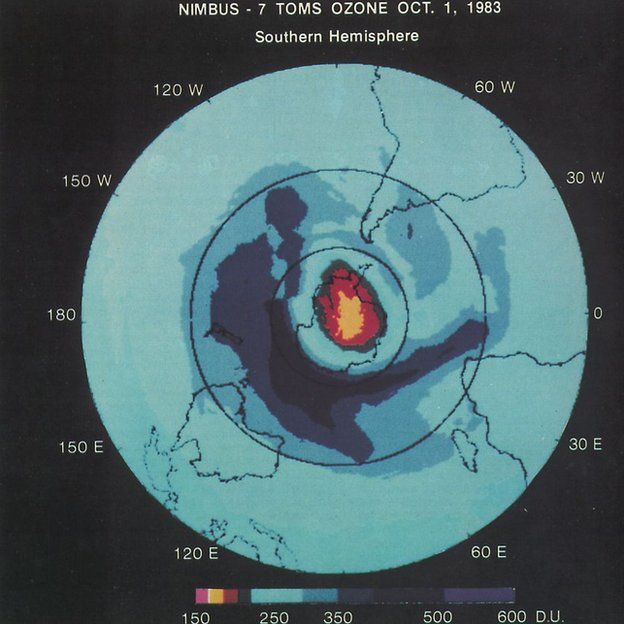

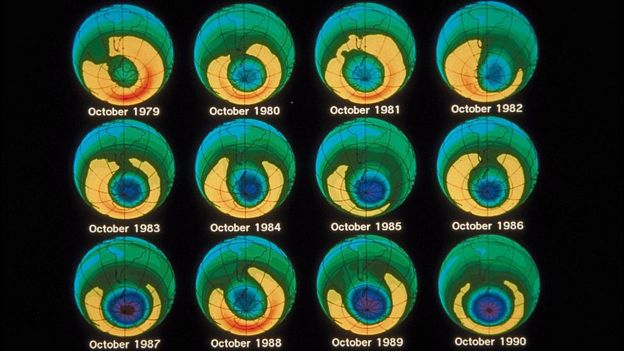

Un equipo de científicos fue a la Antártica, donde habían estado midiendo los niveles de ozono por más de 30 años y recibiendo resultados extraordinarios.

En 1985 publicaron sus conclusiones: habían descubierto un hueco gigante en la capa de ozono.

Y algo que también resultaba preocupante: que los satélites de la NASA no lo habían detectado.

«Lo que pasó fue que los satélites habían sido programados para descartar la información si registraban menos de la mitad de la cantidad natural de ozono, pues se asumía que la medición estaba errada», explica Molina.

En otras palabras, el daño era tan grave que los dispositivos no le daban crédito.

«Por eso nadie se dio cuenta años antes».

Para Molina y Rowland, ésta era la evidencia que necesitaban de que los CFCs estaban destruyendo el ozono.

Entretanto, los activistas no habían esperado por la evidencia. Para ellos, no había tiempo que perder.

Hoy en día es más fácil lograr que la gente se preocupe por el planeta pero en los años 80 la idea estaba apenas echando raíces.

En Londres, en la oficina principal de Friends of the Earth (FoE), hoy una red global ecológica enorme, trabajaban en ese entonces apenas siete personas, pero por ser una organización internacional ya tenían una cuota de influencia.

No obstante, persuadir a la gente de que se interesara por gases invisibles que estaban muy por encima de sus cabezas no era fácil.

Lo lograron valiéndose de lo que el ecologista y escritor Jonathan Porritt -uno de los siete que trabajaban en esa oficina de FoE- llama una «ley de campaña».

«Si algo toca el cuerpo humano directamente, llama más la atención que algo que sucede lejos».

Así que a pesar de que el volumen de los CFCs que se usaban como refrigerantes y con otros propósitos industriales era mucho mayor al que se utilizaba en los aerosoles, fueron estos últimos los protagonistas de la campaña.

«El acto físico de presionar la boquilla rociadora para que saliera el espray de un desodorante hacía que la gente se enfocara en lo que liberaba en el medio ambiente«, le explica a la BBC.

Aunque la campaña fue hecha antes de la era de las redes sociales, y se tenían que valer de panfletos que entregaban en las calles, lograron que la gente empezara a hablar del tema.

Y de repente, un golpe de suerte.

«Un día me llamó uno de los activistas para decirme: ‘¡Jonathan, esto es absolutamente maravilloso: la princesa Diana se unió a la campaña!‘».

En todo el mundo, la presión sobre las firmas que producían CFCs estaba aumentando.

Campañas de concientización que advertían sobre el riesgo de cáncer cutáneo y daños a la vista aparecían por TV y radio, en pósters y botones.

En Japón, un coro de niños cantaba sobre los peligros del adelgazamiento del ozono; en Australia el que lo hacía era Sid, la gaviota cantarina.

Todos hablaban del ozono, incluyendo los políticos, que ya estaban en conversaciones con las grandes compañías químicas.

La posibilidad de establecer una regulación estaba ya sobre la mesa y los productores de CFCs no se podían quedar con los brazos cruzados.

No obstante, la posición de firmas como Imperial Chemical Industries (ICI), la mayor manufacturera de químicos británica, era que había que esperar a que la evidencia científica fuera clara.

«Podríamos suspender la producción de un día para otro y, en el contexto general de ICI, no le restaría mucho a nuestras ganancias», declaró un ejecutivo de la empresa en ese entonces. «Afectaría el empleo de varios miles de personas, pero lo más importante sería el efecto en nuestros clientes y la vida en general».

«Toda la industria de distribución de alimentos, la industria de bienes perecederos, la industria de bienes eléctricos cesarían de repente«, advirtió.

Con el descubrimiento del hueco sobre Antártica todo cambió.

A finales de la década de los 80, las grandes firmas de químicos habían aceptado que los CFCs estaban destruyendo el ozono.

Tenían alternativas listas pero eran mucho más costosas, por lo que temían que los clientes no las compraran. Así que no suspendieron la producción: ninguna quería ser la primera.

Se necesitaba algo que pudiera forzarlas a hacerlo, y la ONU le encargó esa misión a Iwona Rummel Bulska, una abogada polaca, y a Mostafa Tolba, un carismático científico egipcio.

Las primeras reuniones no fueron alentadoras.

«Francia y varios otros países decían ‘¿De qué están hablando? No hay ningún problema grave'», recuerda Rummel.

No obstante, la abogada y el científico encargados de crear un tratado para prohibir los CFCs estaban decididos a hacerlo.

Concertaron reuniones en Ginebra, Viena y Londres. Eran charlas relajadas e informales con una característica clave: no tenían que terminar con ningún acuerdo.

«Los invitados no venían como miembros oficiales de las delegaciones pues el tema era tan delicado que tenían que poder hablar abiertamente«, cuenta Rummel.

Lo primero que trataron de hacer fue cerrar la brecha entre Estados Unidos -que quería una prohibición total- y los europeos, que preferían ir más despacio y esperar a que se recolectara más información científica.

Fue entonces que la ONU adoptó una estrategia distinta: crearon el principio de precaución.

«Incluso si no se cuenta con el 100% de certeza científica, es mejor prevenir que tratar de compensar después, pues no se puede reponer la capa de ozono en la estratósfera«, le explica la abogada a la BBC.

Ese argumento surtió efecto.

En 1987, la ONU decidió que era hora de intentar establecer un tratado.

En septiembre, delegados de todo el mundo asistieron a dos semanas de negociaciones en Montreal.

Todo el trabajo de preparación que el equipo de Tolba y Rummel había hecho dio resultado: los delegados no sólo se conocían entre ellos sino que se tenían confianza.

En todo caso, hasta el último minuto, los funcionarios estuvieron modificando y añadiendo cosas. No fue sino hasta el final del último día de la conferencia que terminaron el borrador del acuerdo.

Un acuerdo que tuvo que ser rápidamente traducido a seis idiomas… cuando no había computadoras, y que tenía que ser firmado, en el lugar indicado.

«Estábamos tan cansados que los delegados firmaban en la página que no era o se llevaban el bolígrafo y me tocaba salir a perseguirlos», recuerda Rummel.

De alguna manera, en medio del caos, lo lograron: crearon un tratado que muchos describen como el más exitoso acuerdo internacional de medioambiente alcanzado jamás.

Acordaron cortar 50% de CFCs y químicos relacionados en 12 años. Nada parecido había sido firmado hasta entonces.

Pero ése no fue el final de la historia.

Después de la firma del tratado en 1987, las reuniones continuaron, con objetivos más ambiciosos.

Pocos años más tarde, acordaron aumentar la reducción de CFCs de 50% a 100% y hacerlo en 10 años, no en los 12 estipulados originalmente.

Para no afectar a la industria química de una manera irreversible y convencerla de que cooperara, ofrecieron ventajas comerciales.

Con las compañías químicas del mundo desarrollado a bordo, el siguiente paso era convencer a países en desarrollo como China e India, que apenas estaban empezando a usar CFCs para sus refrigeradores y aires acondicionados y, como es comprensible, eran reacios a la idea de dejarlos de lado.

«Estaban de acuerdo con que algo se tenía que hacer pero había sido el mundo industrializado principalmente el que había causado el problema», explica María Nolan, quien en los años 90 fue una de las encargadas de que se cumpliera el acuerdo.

«Teníamos que encontrar una manera razonable de manejar el asunto».

Se les ocurrió entonces una ingeniosa idea: los países industrializados debían financiar proyectos en el mundo en desarrollo que ayudaran a encontrar alternativas a los CFCs.

Asombrosamente, todos estuvieron de acuerdo.

Así nació el Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal, el primero de este tipo, y desde su creación ha invertido más de US$3.000 millones.

Con ese apoyo financiero, más y más países en desarrollo firmaron el protocolo: 147 en total.

Y ése tampoco es el final feliz de la historia.

En las décadas desde que el Protocolo de Montreal fue firmado, ha habido más reuniones y más acuerdos; más países lo han suscrito y más químicos han sido prohibidos.

.

.De hecho, el más reciente fue en Ruanda hace apenas unas semanas, y la noticia fue:

«Casi 200 países llegaron a un acuerdo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, suspendiendo el uso de HFCs, ampliamente usados en neveras, aerosoles y unidades de aire acondicionado«.

Irónicamente, los HFCs fueron introducidos como una alternativa a los CFCs, pero resultó que contribuyen al calentamiento global. Ahora van a ser eliminados progresivamente.

«El acuerdo podría evitar medio grado centígrado de calentamiento. Teniendo en cuenta que estamos tratando de restringir el calentamiento a 2 grados, esto representaría el 25% del objetivo«.

El tratado del ozono sigue en uso. No es un documento histórico sino un acuerdo vivo.

Y, hasta el momento, es el único tratado que ha sido ratificado por todos los países del mundo.