ANÁLISIS

ANÁLISIS

2024: el año en el que viviremos en constante riesgo

Mientras Rusia “celebra” la toma de la estratégica ciudad de Avdíivka (en la “rusificada” región del Donestk), Occidente renueva las sanciones y la ayuda económico-militar a Ucrania. No hay reconciliación posible entre Occidente y Putin y su régimen. La relación con Europa y la OTAN empeorará.

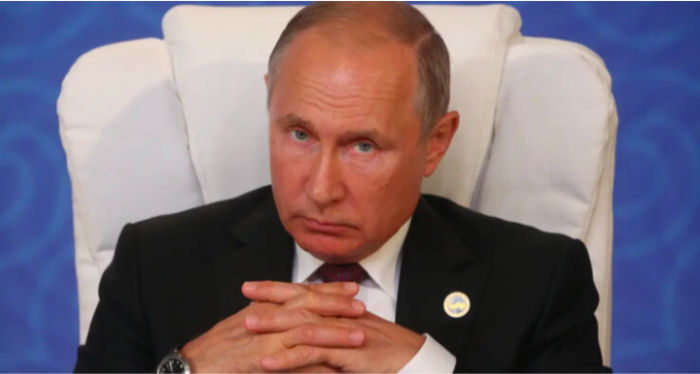

La predecible muerte del preso de conciencia ruso Alexéi Navalni ocurre pocos días después de emitida una estudiada entrevista a Vladimir Putin, “producida” por el periodista ultraconservador norteamericano Tucker Carlson (cercano al expresidente y actual precandidato Donald Trump). Ambos hechos ocurrieron en la víspera del segundo aniversario de la agresión militar sobre Ucrania de 24 de febrero de 2022, que –según estimaciones de la inteligencia occidental– a fines de 2023 había costado 315 mil bajas rusas o, si se prefiere, el 87% del personal militar con el que Putin inició la invasión. En sentido estricto, la agresión rusa data de 2014.

En el caso ucraniano la “operación militar especial” rusa causó cerca de 400 mil muertos y heridos, incluidos 22 mil civiles asesinados en bombardeos sobre ciudades y aldeas. Pese a que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe los ataques a la población civil, la destrucción de escuelas, estaciones, teatros y hospitales no es más que parte de “la manera rusa de hacer la guerra”. La tragedia humanitaria se completa –según Naciones Unidas– con más de 6,4 millones de exiliados, especialmente niños y mujeres.

Mientras Rusia “celebra” la toma de la estratégica ciudad de Avdíivka (en la “rusificada” región del Donestk) y Occidente renueva las sanciones y la ayuda económico-militar a Ucrania, es claro que el fallido blitzkrieg ruso y la espectacular defensa ucraniana de 2022 desembocaron en una “guerra de desgaste” sin fin a la vista.

Con ese trágico trasfondo (y para regocijo de su “barra brava” occidental), en su entrevista con Carlson, Putin hizo gala de su “manejo de la historia oficial rusa”, insistiendo en la inexistencia del “ser nacional ucraniano”, ergo, la pertenencia de millones de ucranianos a la Gran Rusia. En paralelo, insistió en la teoría que afirma que el apoyo occidental a Ucrania constituye el último capítulo de una confabulación centenaria dirigida a “destruir a Rusia”.

Si la entrevista aseguró audiencia para que Putin también afirmara que no tiene planes de agresión sobre los países bálticos y Polonia, lo concreto es que –con la excepción del gobierno húngaro– en Occidente sus afirmaciones (que coinciden con la publicación de una lista de personeros europeos “buscados por Rusia”) aumentaron la crispación.

No hay reconciliación posible entre Occidente y Putin y su régimen. La relación con Europa y la OTAN empeorará.

Otro aporte ruso a la inestabilidad mundial

Uno de las “herramientas de negociación” empleadas por Rusia la constituye la regulación de la exportación agrícola de las planicies orientales ucranianas (motivo de la invasión), en parte vinculada a la “seguridad alimentaria” de países africanos de la vertiente del océano Índico.

Desde el Mar Negro el grano ucraniano cruza los estrechos turcos para continuar hacia el canal de Suez y el Mar Rojo, hoy afectados por el conflicto entre Occidente y las milicias yihadistas yemeníes hutíes que, apoyadas por Irán, exigen la destrucción de Israel.

Si el conflicto en Yemen tiene más de una década, la actual guerra en Gaza entre Israel y Hamas (que como Hezbolá en Líbano y “milicias varias” en Siria están apoyadas por Irán), aporta a que las exportaciones agrícolas ucranianas sean víctimas colaterales de las “guerras proxy” de la geopolítica de los ayatolas, hoy socios estratégicos del esfuerzo militar ruso. Irán –que acaba de reclamar parte de la Antártica– se ha consolidado como un elemento calculadamente disociador de la paz y la seguridad del mundo.

La escasez de alimentos ucranianos en África se agrega al cambio ambiental que, particularmente en la región del Sahel, impulsa a cientos de miles de necesitados a emigrar a Europa. En su dimensión humanitaria y de seguridad, este fenómeno constituye un desafío existencial para Europa. Rusia está al tanto de que esta migración se agravará durante 2024.

Respecto de la caótica situación en Gaza, desde el inicio fue evidente que el ataque de Hamas sobre objetivos civiles terminó proporcionando “la justificación perfecta” para que el gobierno de Benjamín Netanyahu (un excomando de las fuerzas de élite) se propusiera terminar con dicha organización (que no pertenece a la Autoridad Nacional Palestina). En medio de las fuerzas israelíes y los milicianos de Hamas han quedado –como de costumbre– miles de civiles árabes inocentes. El costo en vidas resultante del exterminio de Hamas no es relevante en el cálculo israelí.

Concluido el “operativo israelí en Gaza” –y a pesar de la inteligencia de algunos de sus líderes–, la Autoridad Nacional Palestina terminará aún más debilitada. El análisis de Netanyahu parece observar un dividido “mundo árabe” en el que, no obstante la “justicia de la causa palestina”, luego de ocho décadas prima cierta “fatiga”. Además, en 2024 esa “causa” ha terminado instrumentalizada por el yihadismo y la geopolítica persa chiita de Irán que, al menos en el futuro cercano, hacen prácticamente imposible cualquier solución pacífica. Tragedia ad eternum.

Por otra parte, si –a través de Naciones Unidas– China intentó intervenir auspiciando una tregua en el conflicto yemení, los bombardeos norteamericanos y británicos –apoyados por Arabia Saudita– sobre objetivos militares hutíes demostró que, a pesar de la urgencia china de asegurar la navegabilidad del Mar Rojo, ni el Medio Oriente, ni la cuestión árabe-israelí son asuntos de su influencia.

Inestabilidad en la Cuenca del Pacífico

En la región del Pacífico Occidental se percibe una inestabilidad in crescendo. Incluso, algunos analistas estiman que entre fines de 2024 y 2026, China podría intentar la anexión de Taiwán.

Frente a ello, los últimos gobiernos norteamericanos reforzaron su despliegue estratégico desde Hawái hacia el Occidente (también para interceptar la progresión balística de Corea del Norte), y estructuralmente fortalecieron las capacidades defensivas de Taiwán (productor principal de microprocesadores). A la vez, implementaron una política colaborativa con Filipinas, país que abiertamente se opone a la progresión china en el Pacífico.

Durante los últimos años se han vuelto cotidianos los incidentes entre naves chinas y filipinas, especialmente en el sector de las islas Spratly que –con arrecifes convertidos en islas artificiales con proyección de zona económica exclusiva y plataforma continental– también disputan Malasia, Indonesia, Brunéi y Vietnam. Este es un escenario ideal para que un incidente menor escale para convertirse en problema de seguridad global.

Esto es también posible porque, con la cooperación de Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón, la política exterior norteamericana terminó construyendo un “cordón de fuego” a la expansión china en el Pacífico. Desde el punto de vista del Derecho del Mar, esa barrera bloquea las aspiraciones de Beijing sobre depósitos de hidrocarburos del fondo marino del Mar del Sur de China, que podrían ser vitales para el futuro desarrollo económico de ese país. No olvidemos que entre las causas del ataque del imperialismo japonés a Estados Unidos, en 1941, estuvo aquella de asegurar la posesión de las refinerías neerlandesas de Palembang, Indonesia, para posibilitar su ocupación de China, Corea y de otras regiones del Asia-Pacífico.

Gasto militar en exponencial aumento

La invasión de Ucrania ha profundizado el abismo político-cultural entre Europa y Rusia, gatillado el rearme alemán y consolidado a Polonia como potencia militar. En los últimos años Polonia adquirió cientos de tanques, aviones de combate, buques, sistemas avanzados de artillería y de vigilancia, que hoy la perfilan como una fuerza de proporciones en el flanco Este de la OTAN.

La agresión rusa también cataliza la ampliación de la alianza hacia Finlandia y Suecia y, vía un acuerdo político-militar ad hoc, transformó a las cuatro fuerzas aéreas nórdicas en un poder que, en paralelo a la OTAN, directamente enfrenta a Rusia en el Báltico y en el Ártico.

En materia de rearme y alianzas, en el Pacífico Occidental el escenario es semejante. Allí, si para Occidente y sus aliados el problema es la expansión china, la amenaza rusa no es despreciable. Dicho país mantiene un diferendo territorial con Japón (islas Kuriles) que, especialmente después de la invasión de Ucrania, fortaleció al relato nacionalista y asegura financiamiento para el rearme japonés. Incluso, en ciertos ámbitos de Tokio se ha mencionado la posibilidad de desarrollar un programa nuclear. Como en el caso del rearme alemán: increíble. En paralelo y silenciosamente, la industria surcoreana consolidó a su país como productor-exportador de armas de primera magnitud. Estas capacidades están en conocimiento de la errática dictadura norcoreana.

Con todo, la principal hipótesis de conflicto en la Cuenca del Pacífico sigue siendo una guerra motivada por una invasión china a Taiwán. Los efectos desestabilizadores sobre las rutas de transporte y comercio marítimo serían enormes. Esa eventualidad ha justificado el acercamiento entre la India (potencia nuclear), Australia y Japón, resultando una nueva alianza para la defensa del espacio que ahora se denomina “Indo-Pacífico”. Entre sus énfasis, esta incluye el control de los estrechos de Malaca, Singapur y Sunda.

Australia, por su parte, ha cerrado un convenio con Estados Unidos y el Reino Unido para dotar a su marina de una flota de submarinos nucleares. Si en principio esas naves no portaban armamento atómico, la posibilidad de que ello ocurra no debe descartarse a priori, pues el programa de construcción demoraría por lo menos una década. El Pacífico se está terminando de “nuclearizar”.

El factor norteamericano 2024

Habida cuenta de sus potenciales efectos estratégicos y económicos sobre la paz y la estabilidad del mundo, una amenaza principal la representa el desarrollo y el resultado de la elección presidencial estadounidense del próximo 4 noviembre.

Las conclusiones de un informe relativo a las limitaciones cognitivas del presidente Biden (supuesta senilidad), sumadas a la incomprensible “solicitud” de Donald Trump a Rusia para antagonizar a los miembros de la OTAN que no inviertan el 2% de sus PGB en defensa son, entre muchos, elementos que sostienen esta percepción.

Mientras es claro que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar, económica, científica y tecnológica del planeta, diariamente los medios norteamericanos nos transmiten la imagen de un país social, racial, intelectual y espiritualmente fracturado.

La estrambótica campaña que tiene casi asegurada la nominación de Trump, y los juicios por abuso sexual y fraudes varios que el precandidato republicano enfrenta en diversas instancias, constituyen un reality que ilustra la afirmación anterior. La discusión acerca de la idoneidad de Trump también demuestra la profundidad de la división de una sociedad que –empleando un sistema de elección indirecta del siglo XVIII– en noviembre nominará al “hombre más poderoso del mundo”.

Los temas y “los tonos” de quienes participan de ese proceso eleccionario reflejan el ethos de gran parte de la población estadounidense, que no solo afirma que el cambio climático es una conspiración de la “izquierda mundial”, sino que –a partir de una interpretación literal del Pentateuco difundida por una legión de telepredicadores y pequeñas iglesias-empresa– “cree” que la Tierra no tiene más de 5 mil años de antigüedad.

Ante la posible reelección de Trump y la evidente prolongación de la guerra en Ucrania, los europeos han comenzado a tomar providencias. Eso incluye el reexamen de una propuesta británica para negociar un tratado de defensa que, antes del Brexit, habría constituido el brazo militar de la Unión Europea (UE). Una de los tópicos del tratado apunta a coordinar las capacidades nucleares francesas y británicas, sin participación norteamericana.

Con el telón de fondo de la amenaza rusa y el “comportamiento bipolar” del aliado norteamericano, incluyendo a la neutral Suiza, Europa se encamina a ser un poder militar global paralelo a la OTAN, más allá de lo previsto en la todavía pendiente política exterior y de defensa común de la UE. El carácter de dicha alianza será “antirruso”, generando un escenario que nos retrotrae a aquel de la Guerra de Crimea en el siglo XIX.

Vivimos en una era de nuevas alianzas que recuerdan la geopolítica del 1984 de George Orwell. En ese relato el mundo está dividido en tres bloques geográfico-ideológicos, a saber: Oceanía (las Américas, Reino Unido y sus colonias africanas), Eurasia (la Unión Soviética se extiende hasta el Atlántico) y Asia Oriental, en este caso China convertida en potencia global. Para que la tiranía “eurasiática” (una manera europea despectiva para referirse a Rusia) no se haga realidad, hoy las democracias europeas están decididas a enfrentar a Putin y su imperialismo postsoviético.

Chile, lindo país esquina

Parafraseando la obra de Marco Antonio de la Parra, en la década de los 80 a los chilenos nos gustaba pensar que éramos un “lindo país esquina con vista al mar”. En su acepción geográfica y más simple, eso implicaba que, con sus luces y sombras, teníamos conciencia de ser un país periférico, lejano de los grandes juegos de poder. Esa “pequeñez” tenía, lo aprendimos después, cierta belleza.

Luego, a partir de 1990, vino nuestra “reinserción internacional”, acompañada de exitosas negociaciones comerciales que terminaron transformando no solo nuestra manera de vivir, dando la impresión de que, internacionalmente, éramos muy importantes.

Eso último justificó “políticas de prestigio” y la obsesión con cargos internacionales y membresías de múltiples instancias de integración, coordinación política, etc. Sucesivos gobiernos interpretaron esa participación chilena como éxitos de sus respectivas gestiones, ninguna de las cuales, sin embargo, impidió la demanda peruana para redefinir el límite marítimo, o la demanda boliviana que intentó obligarnos a negociar una salida al mar para ese país. Tampoco impidió que Argentina reinterpretara el Tratados de Paz y Amistad de 1984, y nos impusiera un nuevo diferendo limítrofe al sur del Cabo de Hornos. El “lucimiento internacional” de Chile no impidió que la integridad territorial del país fuera amenazada.

Progresivamente nuestra agenda internacional se concentró en “asuntos globales” que, como en el caso de “los derechos humanos en el mundo” o el cambio climático “en los océanos”, están más allá de nuestra efectiva capacidad de gestión. Nos guste o no, para las grandes potencias, seguimos siendo un “lindo país esquina”.

La obsesión del actual Gobierno con Israel es parte de esa sobrevaloración heredada que, muchas veces, interesadamente confunde las “relaciones entre Estados” con las “relaciones entre gobiernos”. Esa manera de hacer política exterior focalizada en “lo global” pretende transformar titulares y tendencias en redes sociales en la defensa del interés nacional, sin antes calcular los efectos de esas acciones. En un escenario internacional fraccionado y peligroso, el secuestro en Santiago de un militar venezolano disidente demuestra que “nada es gratis”.

Desde este ángulo es pertinente preguntarse: ¿para los vecinos de los barrios amenazados por el narcotráfico internacional y las guerras entre pandillas, qué significó que la ex Presidenta Bachelet fuera elegida directora del ACNUR? En el mismo sentido, ¿qué aporta al interés y a nuestra seguridad ciudadana el que Chile sea (o no), elegido para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué ganará Chile acusando a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, además de que nos asigne un inmerecido carácter antisemita?

En tanto herramienta esencial para la seguridad, el bienestar y el progreso del país, las respuestas a estas preguntas cuestionan la utilidad y la pertinencia de nuestra actual política exterior.

Un año peligroso

2024 será un año en el que viviremos en peligro. Las amenazas son muchas y diversas. Aquí hemos reseñado solo algunas.

A la mencionadas hay que agregar las derivaciones políticas y geopolíticas de las cada vez más frecuentes anomalías del cambio climático (“eventos de clima extremo”) que, como se indica (y al igual que la teoría de la evolución), una parte del electorado norteamericano insiste en negar.

Particular preocupación merece el anotado potencial efecto desestabilizador de incidentes aislados, tanto en la zona marítima que rodea a Taiwán, Japón y Filipinas, como en la extensa frontera entre Rusia y Finlandia, los tres países bálticos y Polonia. Lo mismo respecto de otras fronteras “calientes”, como aquellas entre la India y Pakistán, Israel y Siria, o China y la India.

Volviendo a la situación europea, por ahora nada indica que la autoridad de Putin pueda ser cuestionada. El enroque practicado al inicio de la invasión de Ucrania consolidó su poder y, como lo ilustra la muerte de Alexéi Navalni (y otros disidentes y “exsocios”), en la más pura tradición de los peligrosos pasillos del Kremlin, lo facultó para deshacerse de cualquier “inconveniente”.

En el Medio Oriente la situación es más explosiva. La proactividad de la geopolítica iraní, enfocada en terminar de rodear a Israel (ahora también cuestionado por Chile), representa la mayor amenaza en esta zona del mundo. Junto con la supuesta “nuclearización” del espacio por parte de Putin, en 2024 el enfrentamiento cada vez más directo entre Irán e Israel (y sus respectivos programas atómicos) representa amenazas estructurales a la paz mundial.

Comparativamente, la situación en América del Sur es menos compleja. Y aunque Venezuela se consolidó como un exportador de inestabilidad (incluyendo su reclamo sobre los depósitos de hidrocarburos del Esequibo, y su rol en el fomento de la migración ilegal y del narcotráfico desde la Guajira a Quito, y desde Piura a Tierra del Fuego), lo concreto es que se trata de problemas “comparativamente menos peligrosos” para la estabilidad mundial. La solución de estas amenazas parece depender de la voluntad política y la colaboración entre países afectados (especialmente entre Ecuador, Perú y Chile).

Quizás este último es el desafío de nuestra política exterior, en lugar de intentar poblar organismos internacionales, o gastar recursos en asuntos de segunda y tercera importancia para el interés material del conjunto del país. Ello, sin embargo, requiere renunciar a personalismos, y un análisis honesto y prospectivo que contextualice a Chile en el escenario global, identifique nuestras verdaderas prioridades, maximice el uso de nuestros escasos recursos para que, al menos por lo que resta del año, protagonismos y “gustos estéticos” innecesarios no terminen arrastrándonos a conflictos en los que no tenemos nada que ganar, y mucho que perder.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.