Opinión

Opinión

Nobel de Economía: sin las instituciones no se puede, pero solo con las instituciones no alcanza

Examinando casos variados desde Corea del Sur, Uganda, China y Argentina, estos expertos se preguntan por el modo en que las élites pueden ser comprometidas en estrategias nacionales de desarrollo.

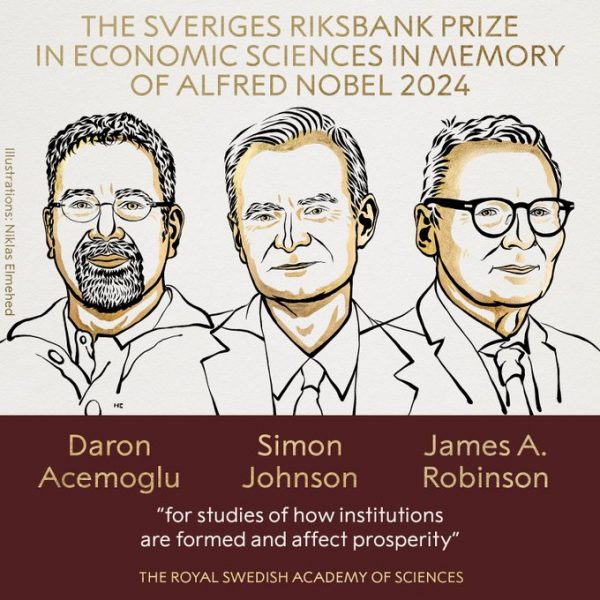

Como sucede cada año, el 14 de octubre la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Economía. En esta oportunidad los galardonados fueron Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, por sus obras sobre instituciones y desarrollo en perspectiva comparada. Esto es relevante, porque este premio reconoce no solamente obras individuales sino la validez y proyección de enfoques económicos colaborativos e interdisciplinarios.

Puede decirse que esta decisión refuerza el reconocimiento de una variedad de enfoques económicos, lo que contrasta con la idea de una disciplina ortodoxa o encapsulada en sus modelos. En los últimos años se han reconocido los vínculos entre la economía y la neurociencia, la psicología, la historia y en este caso también la ciencia política.

En general, en los reportes sobre la noticia se destaca el hecho de que, en sus diversos textos, estos investigadores logran demostrar el rol central de las instituciones en la economía y en el desarrollo de los países. Sus investigaciones, basadas en fuentes históricas y datos estadísticos, proponen que las instituciones estables que promueven el Estado de derecho y son respetuosas de sus ciudadanos explican en buena medida el mayor desarrollo y éxito económico de unos países frente a otros.

Desde ya que este es un aporte clave de estos autores, sobre todo por la capacidad para incluir evidencia de múltiples sociedades en diversas regiones y con diferentes niveles de crecimiento y de estabilidad política. Sin embargo, poco se ha subrayado una contribución relacionada con esta, pero menos politológica y más sociológica o menos institucionalista y más agencial: el rol que les cabe a las élites en este proceso y como factor explicativo para el nombrado éxito.

Examinando casos variados desde Corea del Sur, Uganda, China y Argentina, estos expertos se preguntan por el modo en que las élites pueden ser comprometidas en estrategias nacionales de desarrollo. Encuentran que con Estados frágiles (Uganda) o poco eficientes (Argentina) y en condiciones de creciente desigualdad, difícilmente estas élites (empresariales, mayormente) podrán encontrar incentivos o verse forzadas a invertir y liderar una estrategia nacional de desarrollo (como en la vieja idea de una “burguesía nacional”).

Probablemente se comporten más como una clase predatoria y poco receptiva a las demandas de los ciudadanos del propio país y mucho más pendiente de la reproducción de sus recursos y de su legitimidad en circuitos globales de valorización.

En cambio, en la situación inversa, de Estados fuertes y eficientes junto a condiciones de menor desigualdad, estas élites estarían mucho más abiertas a generar consensos más amplios, bregar por mayores condiciones de bienestar para el conjunto, así como proveer y conservar bienes públicos que, además, contribuyen a la estabilidad del propio proyecto de desarrollo a largo plazo.

Otro concepto fundamental que desarrollaron los autores en la evaluación del desempeño de las élites (aquí principalmente políticas) es el de “political replacement effect”; es decir, el efecto del reemplazo político, o sea, el temor de los incumbentes a ser reemplazados en sus posiciones producto de la introducción de reformas.

Los actores que controlan el poder en una sociedad determinada tienden a temer que cualquier introducción de innovaciones tecnológicas, pero también institucionales, termine minando su posición privilegiada. Pareciera contraintuitivo, ya que un mayor crecimiento económico en una sociedad en que controlan los resortes productivos les generaría mayor renta.

Sin embargo, tanto los efectos adaptativos de las reformas como el surgimiento y fortalecimiento de nuevos agentes o actores, puede llevar a estos grupos a bloquear los cambios si perciben esta amenaza, que incluso puede llevar a la eliminación de ese grupo en cuestión.

Así lo demuestran los autores en la historia de la postergada y fracasada industrialización en Rusia o en el Imperio austrohúngaro, donde las aristocracias imperiales vieron colapsar su posición o bien por fuerzas revolucionarias o por la propia descomposición de sus dominios y luego por la derrota en la Primera Guerra Mundial. Igualmente, podría explicarse la perseverancia en mantener el statu quo en países como Cuba o Venezuela, debido a la gran probabilidad de verse completamente desplazados de cualquier competencia futura en el control del poder político, como ya sucedió en los países de Europa del Este.

Por ello, cuando los países tienen instancias de debate e interacción entre facciones de la élite política y entre ellas y la ciudadanía, es posible construir proyectos de desarrollo de más largo plazo, dado que en condiciones de competencia más abierta la alternancia entre grupos poderosos es menos traumática y no implica necesariamente la desaparición de un grupo o partido.

De esta manera, Acemoglu, Johnson y Robinson nos recuerdan, por una parte, que las instituciones son fundamentales para cualquier proyecto de desarrollo. La oposición entre Estado y mercado puede ser espuria, dado que es la interacción entre ambos la que configura una economía dinámica, pero no turbulenta. En ese sentido, las instituciones democráticas e inclusivas han probado ser más efectivas para entregar condiciones adecuadas para el juego económico, procesar diferencias y crear capacidades.

Por otra parte, nos recuerdan que las élites de cada país son las que finalmente definen en parte las orientaciones y destinos de estos. En ese contexto, cuando la estructura de distribución de recursos y oportunidades es más desigual, las instituciones pierden eficacia para proveer de un horizonte de progreso a la sociedad.

Estos dos aspectos tienen cierta tradición en las ciencias sociales y es importante que la economía, a través de aportes conceptuales y metodológicos novedosos, como los propuestos por los recientes galardonados, también fortalezca esa posición y apertura.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.