Opinión

Opinión

Hoteles costeros: patrimonio olvidado y sostenibilidad

La historia de estos hoteles refleja también los problemas relacionados con el desarrollo inmobiliario descontrolado, la falta de protección del patrimonio costero y una comprensión limitada y estrecha de la costa, como ha dado cuenta la actual discusión de la Ley de Costas.

Los hoteles costeros levantados en Chile a inicios del siglo XX fueron centrales para el desarrollo de los balnearios y de la cultura vacacional. Estas construcciones no solo cambiaron el paisaje de las costas, sino que transformaron la manera en que las personas se relacionaban con la vida de playa.

Lamentablemente, el desconocimiento de su historia y de su aporte a la identidad local ha limitado su reconocimiento patrimonial y los ha expuesto a importantes despojos que han afectado profundamente a sus comunidades, erosionando el crecimiento sostenible de los balnearios en los que se sitúan.

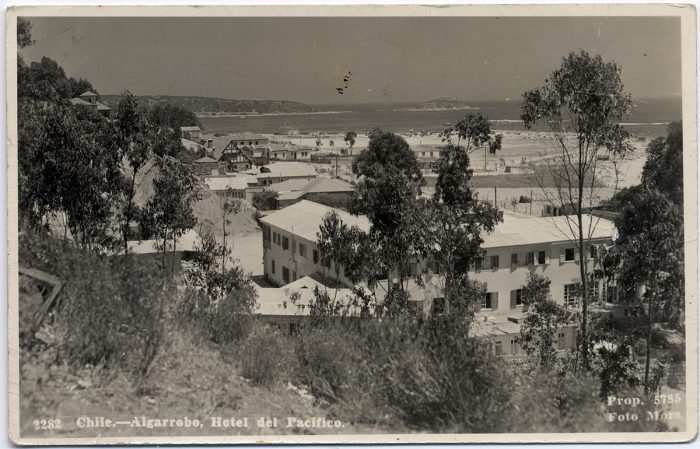

Ejemplos como el Hotel Las Rocas en Maitencillo, demolido tras su adquisición por una inmobiliaria el 2008, y el Hotel del Pacífico en Algarrobo, que sufrió recientemente la misma suerte, ilustran este proceso y evidencian los problemas que las presiones inmobiliarias, falta de políticas patrimoniales, dificultades para visualizar un crecimiento sostenible y desconexión con las necesidades de sus comunidades, han provocado en el litoral central.

Como muchos otros hoteles costeros de la primera mitad del siglo XX, el Hotel Las Rocas, levantado hacia fines de la década del 20 y el Hotel del Pacífico a mediados de los años 30, aportaron en la construcción de la experiencia vacacional y complementaron una política estatal en ciernes sobre el uso del tiempo libre y el fomento del turismo, que se profundizó con el reconocimiento legal de las vacaciones pagadas y de los días libres.

Estos hoteles surgieron como respuesta al desarrollo del viaje tras la extensión de las redes ferroviarias, pero también como parte de una cultura terapéutica que identificó a la playa como un sitio central para el restablecimiento de la salud. Así, los hoteles integraron la infraestructura turística que se desplegaba en el país y que respondía a los nuevos criterios de sociabilidad, de disfrute y de descanso, pero también de bienestar.

El veraneo comenzó a masificarse recién en las primeras décadas del siglo XX. Previamente, el alojamiento fuera de casa fue considerado como una experiencia transitoria, cubierta mayormente por posadas situadas en las rutas de las diligencias o en las cercanías de las estaciones ferroviarias. Hacia fines del siglo XIX el desarrollo temprano de hoteles en Pichilemu, Viña del Mar y Quintero, entre otros, comenzó a cambiar el escenario, promoviendo la infraestructura y la cultura vacacional.

Sitios como el Gran Hotel Pichilemu y el Gran Hotel de Papudo se convirtieron en símbolos de una nueva forma de recreación y contribuyeron a transformar la comprensión de la playa y de su entorno. Si bien estos espacios estuvieron inicialmente orientados a las elites, ya en los años 20 y 30 la oferta creció con propuestas dirigidas a la naciente clase media y luego, con el desarrollo de políticas públicas destinadas a la promoción del turismo, a grupos más amplios de la población, desde obreros a escolares.

La historia de estos hoteles refleja también los problemas relacionados con el desarrollo inmobiliario descontrolado, la falta de protección del patrimonio costero y una comprensión limitada y estrecha de la costa, como ha dado cuenta la actual discusión de la Ley de Costas.

En las dos primeras décadas del siglo XXI, con casi 100 años, el Hotel Las Rocas de Maitencillo y el Hotel del Pacífico en Algarrobo, fueron vendidos y demolidos como parte de proyectos en los que se han obviado los impactos presentes y futuros generados en el entorno por las nuevas infraestructuras.

En lugar de integrarse armoniosamente con la comunidad y el paisaje, estas iniciativas han impuesto lógicas contrapuestas, al son del mercado y en contra del carácter local y de la sostenibilidad a largo plazo.

El caso del Hotel Las Rocas es representativo de una tendencia más amplia, en la que espacios que alguna vez fueron referentes turísticos que conectaban a los veraneantes con la historia y el paisaje de la zona, se transformaron en símbolos de especulación inmobiliaria. Los nuevos edificios construidos en el terreno del hotel, lejos de revitalizar la zona, fueron por varios años un “elefante blanco”, una construcción vacía y deshabitada, que erosionó la confianza en la gestión municipal y recordó la necesidad de revisar en comunidad los planes reguladores.

La proliferación de estos “elefantes blancos” en la costa, construidos sin atender a criterios de preservación patrimonial o sostenibilidad, refuerza los numerosos llamados para repensar la gobernanza costera. Esta reflexión ha recordado los problemas que enfrenta la planificación territorial costera y la necesidad de pensar soluciones y diseños futuros de crecimiento que armonicen con la costa y con las necesidades de las comunidades.

La gobernanza costera es crucial en este sentido. Es fundamental encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la preservación del patrimonio arquitectónico y natural. Proteger el patrimonio costero implica no solo evitar la destrucción de los entornos, sino también reconocer su valor y asegurar que las nuevas infraestructuras estén alineadas con la identidad local.

En Algarrobo, un escenario similar está ocurriendo con la reciente demolición del Hotel del Pacífico, un hito histórico del balneario que será reemplazado por una torre de 18 pisos en primera línea costera. Este proyecto inmobiliario representa una transformación radical en la manera en que se ocupan los espacios costeros.

Mientras que los antiguos hoteles representaban sitios de encuentro e identidad para la comunidad, los nuevos proyectos inmobiliarios se han constituido como espacios cerrados y obstructivos, que restan metros a la costa y privan a las comunidades de espacios comunes.

En el caso de Maitencillo, la pérdida de espacios abiertos es particularmente evidente. El patio central del antiguo Hotel Las Rocas funcionaba como plaza pública de un balneario que creció sin planificación y a pulso, siendo posiblemente el principal espacio de reunión después de la playa durante gran parte del siglo XX. Este hotel se había construido a una distancia prudente, que respetó el uso de la playa pública. El nuevo edificio, no solo eliminó ese espacio de encuentro, sino que sobrepasó el muro perimetral y se extendió hasta la playa, dejándola inutilizable.

Esta situación es un claro ejemplo de cómo la especulación inmobiliaria y la falta de regulación sobre la sostenibilidad están afectando las costas chilenas, desfigurando su paisaje y perjudicando el acceso público a la costa. Ambos casos reflejan un patrón preocupante en el desarrollo inmobiliario costero, caracterizado por el desconocimiento de la identidad territorial y del valor de entornos que han sido centrales en la conformación de los balnearios.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.