Opinión

Archivo

Opinión

Archivo

¿Por qué pienso como pienso? Cuando el cerebro se transforma en una máquina predecible

Ante el poder de las redes sociales, el cerebro humano se convierte en una máquina de predicción. Cada pensamiento, cada decisión, es un cálculo probabilístico basado en experiencias pasadas. La homeostasis cognitiva (ese mecanismo que nos inclina a repetir patrones) fue clave para la supervivencia.

Vi un meme paradigmático, donde una chica le dice a su padre: “Papá, esa noticia es falsa”. El padre, sentado frente a su computador, responde: “Cómo va a ser falsa, si dice justo lo que yo pienso”.

En 2015, un estudio de Facebook reveló que sus algoritmos reducen la exposición a perspectivas contrarias. Los usuarios, atrapados en “burbujas de filtro”, consumen información que refuerza sus creencias en un ciclo sin fisuras. Mark Zuckerberg lo expresó de este modo: “Saber que una ardilla muere en tu jardín puede ser más relevante para tus intereses que saber que en África muere gente”.

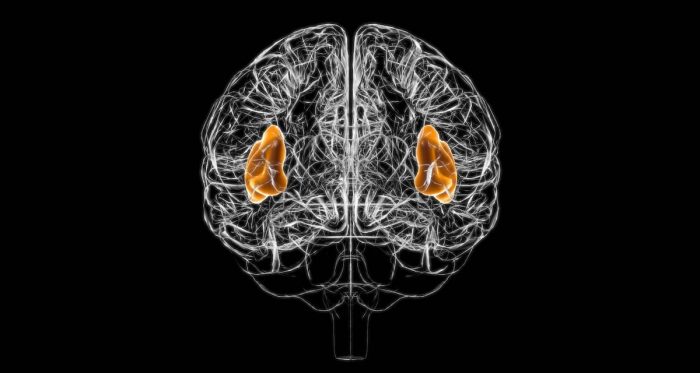

El resultado es matemático: las noticias falsas se propagan seis veces más rápido que las verdaderas. Hay chorros de dopamina detrás: cada confirmación de sesgo activa el núcleo accumbens, la misma región cerebral que se ilumina ante una apuesta ganadora o el consumo de drogas. La radicalización política, religiosa, incluso estética, no es un fallo del sistema. ¡Es su función!

Las interacciones en X (sobre todo ahí) integran contenido que activa la amígdala, centro neuronal del miedo y la ira. La razón es darwiniana: lo que nos asusta, nos engancha. Lo que nos engancha, nos domina.

En 1950, Alan Turing advirtió que las máquinas podrían jugar el juego de la imitación. Pero no anticipó que seríamos nosotros quienes imitaríamos su lógica binaria. Los usuarios expuestos a cámaras de eco (fenómeno en redes sociales y medios de comunicación en que los participantes encuentran ideas que refuerzan sus propias creencias) desarrollan un lenguaje neuronal propio: sintaxis más rígida, menor diversidad léxica, repetición de consignas.

Psicoesclerosis: el cerebro, como un músculo atrofiado, pierde plasticidad y se vuelve rígido. La prueba está en lo que muestran las neuroimágenes: la exposición prolongada a contenidos polarizantes reduce la actividad en la corteza prefrontal dorsolateral, área encargada del pensamiento crítico.

Si no sabemos controlarla, la IA no ayuda en nada: es un oráculo perverso que nos devuelve versiones extrapoladas de nuestros deseos. Estudios como el de Kosinski y Stillwell (2013) demostraron que modelos simples podían predecir orientación sexual, ideología política e incluso coeficiente intelectual analizando un par de likes en Facebook, con precisiones superiores al 80%.

Y luego, como un vendedor ambicioso, el algoritmo ofrece más de lo mismo. Y más. Y más. Es el efecto espejo: la tecnología no crea nuevas ideas, clona tus sesgos.

En 2014, Facebook manipuló el feed emocional de alrededor de 700 mil usuarios (a los cuales no les informaron que eran parte de un experimento). Los científicos buscaban saber si el número de mensajes positivos o negativos que leían los usuarios podía tener alguna influencia en lo que ellos luego publicaban en sus muros.

¿Resultado? Si les mostraban contenido triste, publicaban cosas depresivas. Si les bombardeaban con alegría, compartían memes. Las emociones son contagiosas y el algoritmo lo sabe muy bien.

Ante el poder de las redes sociales, el cerebro humano se convierte en una máquina de predicción. Cada pensamiento, cada decisión, es un cálculo probabilístico basado en experiencias pasadas.

La homeostasis cognitiva (ese mecanismo que nos inclina a repetir patrones) fue clave para la supervivencia ancestral. Pero en 2025, ese mismo instinto nos condena a una eterna repetición de lo mismo. Vivimos dentro de una especie de programación: un sistema que explota nuestra aversión a lo impredecible, convirtiendo la mente en un bucle de reflejos condicionados.

Las redes sociales son espejos que distorsionan lo que miramos hasta dejar solo lo reconocible. O sea, lo mismo que uno piensa o siente hasta convertirnos en obesos de uno mismo.

Pero hay una especie de grieta. En 2010, el neurocientífico Gregory Berns demostró que la exposición a ideas disruptivas (desde paradojas lógicas hasta experiencias sensoriales inesperadas, como música atonal o imágenes ambiguas) activa la corteza cingulada anterior, región vinculada al conflicto cognitivo.

Es el germen de la metaconsciencia: pensar sobre el pensamiento. Romper el loop requiere de actos deliberados de sabotaje interno: leer lo que nos enfurece. Hablar con quien nos descoloca. La solución (si es que existe una solución) no es desconectarse (al menos para mí), sino hackear al algoritmo. La exposición regular a contenido diverso y novedoso mejora la flexibilidad cognitiva, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

La clave está en desafiar a la mente con lo impredecible. No hablo de pasarse al otro lado y convertirse en terraplanista, “sanador cuántico” o comulgar con otra de las cientos de tendencias e ideas extrañas que aparecen en las redes sociales, pero sí utilizar la metacognición y su pregunta elemental: ¿por qué pienso como pienso?

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.