Opinión

Opinión

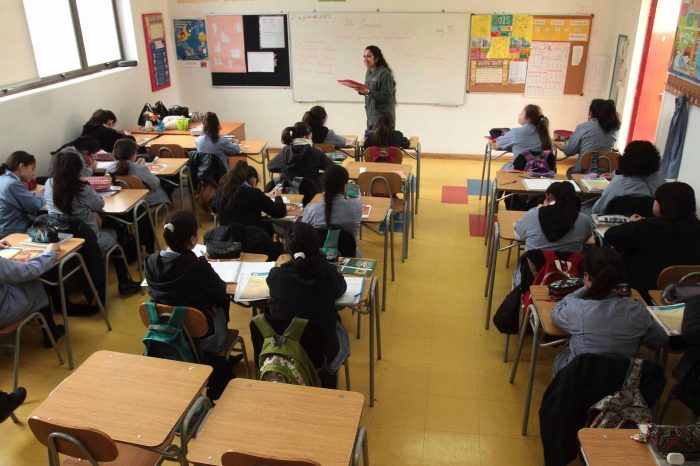

Formar profesores en Chile: ¿estrategia o solo deuda?

No basta con declarar que la pedagogía es estratégica. Es necesario demostrarlo con políticas coherentes, estructuras financieras adecuadas y marcos normativos que reconozcan la complejidad real del trabajo educativo.

En abril de 2024, la Subsecretaría de Educación Superior publicó la Resolución Exenta N° 3.882, que fija los nuevos aranceles regulados para las carreras adscritas al sistema de gratuidad. En el caso de las pedagogías, el valor promedio asignado asciende a $3.966.033, una cifra que supera en un 28,3% los valores del régimen transitorio anterior y en un 8,5% el promedio de los aranceles reales informados por las instituciones.

A primera vista, podría considerarse un avance significativo. Sin embargo, una mirada más profunda revela que seguimos arrastrando una contradicción estructural que ni los discursos políticos ni las reformas recientes han logrado resolver.

Las carreras de Pedagogía continúan siendo –a pesar de su declarado carácter estratégico– unas de las menos valoradas del sistema de educación superior. Mientras áreas como Matemáticas y Estadísticas superan los $5,7 millones de arancel regulado, las pedagogías apenas bordean los $4 millones. Todo esto pese a que enfrentan exigencias particulares, como acreditación obligatoria, estándares nacionales definidos por el Mineduc, alta intensidad práctica y una profunda vinculación con la educación pública.

Esta tensión se complejiza aún más al considerar que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó recientemente el proyecto que crea un nuevo Sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), el cual, además, pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). Si bien la iniciativa representa un giro necesario hacia un modelo más justo y menos endeudador, la pregunta que emerge con fuerza es si este nuevo sistema contemplará efectivamente los costos reales de carreras como pedagogía, que históricamente han sido subfinanciadas.

Si no se ajusta el diseño técnico a su realidad formativa, este nuevo sistema corre el riesgo de reproducir las mismas inequidades estructurales del modelo que busca reemplazar.

En paralelo, se discute también un proyecto de ley que reforma la Formación Inicial Docente (FID), proponiendo ajustes a los requisitos de ingreso, mecanismos de calidad y nuevos instrumentos de mejora. Pero esta propuesta, como ocurre con la regulación arancelaria, no aborda lo fundamental: el financiamiento insuficiente y desajustado que enfrentan las carreras de pedagogía, especialmente en universidades regionales o con fuerte inserción en contextos vulnerables.

Aquí se despliega una paradoja: el nuevo régimen de aranceles pretende reflejar los costos “necesarios y razonables” de impartir cada carrera. Pero estos se construyen a partir de datos autorreportados por las propias instituciones, sin mecanismos robustos de fiscalización. En el caso de las pedagogías, donde hay costos específicos asociados a prácticas profesionales y acreditación obligatoria, esta metodología puede ser insuficiente o incluso distorsionante.

Lo que está en juego no es solamente cuánto cuesta formar docentes, sino cuánto estamos dispuestos a invertir, como país, en quienes enseñan a las futuras generaciones. Porque si el nuevo financiamiento (FES) y la reforma a la FID no se acompañan de un rediseño profundo de la estructura de costos y del sistema de incentivos, las universidades que hoy sostienen estas carreras seguirán enfrentando escenarios de precariedad institucional y desincentivo académico.

La experiencia internacional es clara: los sistemas educativos que logran mejoras sostenidas son aquellos que profesionalizan, financian y respaldan la formación docente desde sus orígenes. No basta con declarar que la pedagogía es estratégica. Es necesario demostrarlo con políticas coherentes, estructuras financieras adecuadas y marcos normativos que reconozcan la complejidad real del trabajo educativo.

Mientras eso no ocurra, la formación docente seguirá atrapada en la contradicción de ser considerada clave en los discursos y tratada como marginal en los hechos. Y bajo esas condiciones, ninguna reforma –por muy bien intencionada que sea– podrá garantizar el cambio que la educación chilena necesita.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.