Extracto del libro “Crónica de la Transición”, de Rafael Otano

Extracto del libro “Crónica de la Transición”, de Rafael Otano

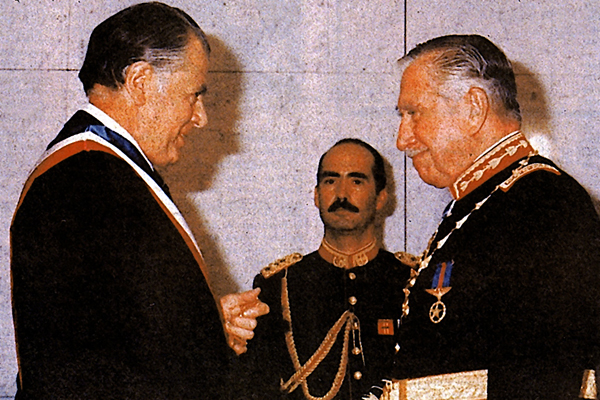

El siguiente es el primer capítulo de uno de los textos clave para bucear en una lectura compleja y desmitificadora de la eterna y disputada transición chilena a la democracia. Con agudeza, el autor, periodista y ex editor general de APSI, sitúa el comienzo del proyecto político que llevaría al ex senador DC a ser el primer Mandatario después de Pinochet en un día de 1984, donde este instala la tesis de que la única salida posible a la dictadura era asumir la institucionalidad jurídica creada por Jaime Guzmán.

El tema, tal como estaba formulado en las invitaciones al seminario, no podía tener menos glamour. Su título era: “Un Sistema Jurídico-Político Constitucional para Chile”. Sin duda, esa renuncia deliberada a cualquier palabra de fantasía buscaba privar al evento de toda seducción externa. Parecía una convocatoria formal dirigida a un grupo de especialistas.

No lo pensaron así los más de doscientos asistentes que aquel viernes 27 de julio de 1984 repletaron un salón del hotel Tupahue, en pleno centro de Santiago. No eran la mayoría de ellos expertos constitucionalistas. Sabían que bajo aquel inocente anuncio se iba a tratar el más palpitante problema que acuciaba al mundo político opositor en aquellos tres últimos años: ¿cómo salir de la dictadura? Una vez descubierto, como apuntaba irónicamente Edgardo Boeninger, que el régimen castrense no era eterno, el asunto de su desenlace final saturaba todos los espacios del escenario político alternativo.

El nombre y la calidad de los ponentes demostraba la importancia política de la reunión. En el salón del Tupahue se dieron cita algunos personajes que pertenecían a la historia de Chile (dos habían sido ministros de Salvador Allende, tres senadores y uno Contralor General de la República), pero también algunos de ellos parecían decisivos de cara a una previsible etapa de transición a la democracia. Allí iban a debatir sus puntos de vista Carlos Briones, socialista renovado; Pedro Correa del Partido Nacional; Manuel Sanhueza y Enrique Silva Cimma, radicales; Francisco Cumplido, Patricio Aylwin y Alejandro Silva Bascuñán, democratacristianos. Como partidarios del gobierno militar, se encontraron Sergio Diez y Francisco Bulnes. Lo más notable era la amalgama de partidos en las tres mesas del seminario y la presencia de gente de la trinchera oficialista y de la opositora. En una sociedad herméticamente incomunicada entre los diversos actores públicos, aquel trivial encuentro suponía casi una hazaña. |

La entidad académica convocante, el ICHEH (Instituto Chileno de Estudios Humanísticos), trataba de ganar espacios para restablecer un diálogo pluralista, a pesar del forzado receso político. Quería retomar la historia civilizada y republicana de Chile. Los vigilantes reporteros del área política sintieron que había noticia y allí estaban los más sensitivos merodeando entre el público.

En el ambiente exterior se respiraba otra cosa. Reinaba el congelamiento de las posturas. Como alguien dijo, “hacía un frío político polar”.

En aquel invierno del 84, la estrategia opositora que había obtenido hegemonía, intentaba la ruptura democrática, tomándose la calle a través de las jornadas de protesta. Era la teoría de la movilización social, concepto que había asumido el ideólogo del PDC, Jaime Castillo Velasco, que implicaba la recuperación pacífica por la comunidad nacional del derecho de expresión cancelado por la dictadura. Razones para el descontento no faltaban. Por una parte, la represión sumaria y la arbitraria imposición a los ciudadanos del espíritu de cuartel. Además, después de cuatro años de boom económico (1978-82), la crisis había golpeado al sistema financiero y productivo del país y había mostrado la fragilidad del milagro chileno. Su artífice y celador, el economista líder de los Chicago boys, Sergio de Castro, tuvo que renunciar en abril del 82. El dólar fue apeado de su sagrado casillero de los 39 pesos. Los famosos caracoles del barrio alto quedaron casi vacíos. Se terminaron la plata dulce, los viajes baratos a Europa, el estallido mesocrático de los bienes de consumo.

Pinochet, había declarado en 1979, en plena euforia fundacional del modelo: “Hacia 1985 o 1986 cada trabajador chileno va a tener auto, casa y televisor. No va a tener un Rolls Royce, pero va a tener una citroneta del 75”. La promesa del general evidentemente no había funcionado. Entre 1975 y 1982 el endeudamiento del país había pasado de los 4 mil 584 a los 15 mil 542 millones de dólares. El desempleo, bordeando el 30 por ciento de la fuerza laboral, el avance de la pobreza, la rabia juvenil (“La ira de Pedro y los otros”, según el título del libro de Patricia Politzer) formaron un buen caldo de cultivo que propició el éxito de las jornadas de rebeldía callejera.

Después de tanto tiempo de silencio, la oposición pretendió, a través de cinco masivas protestas –una por mes, desde mayo hasta septiembre de 1983–, amenazar la estabilidad pétrea del gobierno. Era una época de despertar de esperanzas. Las calles de Santiago y de las ciudades del resto del país quedaban ensordecidas a bocinazos con las notas del “Y va a caer…” que era coreado por miles de jóvenes casi como un grito de combate. Curiosamente correspondió al aristocrático Gabriel Valdés (que había vuelto a Chile en 1981) ejercer como líder del movimiento popular, en su calidad de presidente de la Democracia Cristiana. Después de la tercera protesta, Valdés fue internado en la cárcel desde el 9 al 13 de julio, junto con otros dos organizadores de las movilizaciones: Jorge Lavandero y José de Gregorio. A su salida, el líder opositor fue aclamado como un héroe. Al diplomático más conspicuo de la DC le tocaba el papel de instigador de una transición rupturista, seguida multitudinariamente.

En medio del fervor de insurgencia civil, se anunció el día 6 de agosto de 1983 el pacto de oposición denominado Alianza Democrática, con la participación del PDC, el PR y el PS (Briones-Núñez), aparte de otras pequeñas formaciones, como la Socialdemocracia, la USOPO y el Partido Liberal. El emotivo acto de celebración en el Círculo Español –que se hizo también en honor a la liberación de Valdés– coincidió con la víspera de la cuarta protesta. “Ha llegado el momento de reaccionar –proclamó aquella noche Valdés–. Por ello, hacemos un llamado a todos los hombres y mujeres que anhelan la libertad, la patria y la paz, para realizar un gran esfuerzo nacional que conduzca al restablecimiento de la democracia”. En aquellas horas tensas anteriores a la cuarta protesta las palabras de Valdés causaban escalofrío.

La recién nacida Alianza Democrática (AD) poseía un alto significado estratégico. Por primera vez en la historia de la izquierda chilena, el PS (o una parte muy importante de él) cambiaba de pareja y, en lugar de unirse con el PC, se aliaba expresamente con la DC. Ese momento, en que el partido de Salvador Allende rompía con un arraigado tropismo, marcaba el principio del fin de los históricos tres tercios y de cualquier nostalgia de la Unidad Popular. El núcleo de centroizquierda empezaba a constituirse en el principal punto de gravitación de la política chilena. Irrumpía una gran fuerza pluripartidaria para el futuro. Más aún aquello era sólo política ficción. La única tarea real e inmediata consistía en recuperar la democracia. Por eso, la AD pedía, ante todo, la devolución de la soberanía popular, por encima de la voluntad del jefe de Estado y de las disposiciones transitorias de la Constitución del 80 que regulaba el paso del régimen castrense hacia una democracia restringida. Con menos eufemismos, lo que reclamaba la Alianza era: Pinochet fuera, el gobierno provisional y asamblea constituyente. Es decir, democracia ahora.

Parecía el momento oportuno. El general se sentía debilitado por el colapso de un modelo económico, con el que se había comprometido pública y solemnemente. La oposición se estaba organizando y la opinión pública internacional se agitó al llegar septiembre y conmemorarse los diez años del golpe. Los promotores de las protestas confiaban en que la movilización popular iba a hacer el país ingobernable y que, en consecuencia, las Fuerzas Armadas negociarían con los civiles para que Pinochet dejara ordenadamente el poder. Al interior del régimen, también el fracaso económico había provocado tensiones entre duros y blandos, entre nacionalistas y neoliberales. Con el ex ministro de Hacienda, Rolf Lüders, en la cárcel y varios importantes empresarios acompañándolo, el desprestigio de la élite dirigente estaba tocando fondo.

El jefe de Estado demostró en ese momento de crisis tener buena muñeca. El 10 de agosto del 83 colocó a Sergio Onofre Jarpa al frente del gabinete. Quizás el antiguo líder del Partido Nacional no le convencía del todo al desconfiado general. Suponía, en cierto sentido, recurrir a los viejos políticos, a quienes tanto había denostado. Pero era un civil ferviente partidario del gobierno, poseía una larga historia republicana, concitaba la adhesión espontánea de las heterogéneas tribus de la derecha y llegaba con un programa de apertura que podía resolver la apurada situación política. La prensa internacional se divertía mucho diciendo que Pinochet y Jarpa eran dos gorilas metidos en la misma jaula. Es cierto que se miraron desde el principio con selvático recelo.

Jarpa, que había pasado cinco años en la embajada de Buenos Aires ideando planes para un posible gobierno, regresaba con muchas ganas de hacer historia. El nuevo jefe de gabinete quería modificar el calendario de la transición y eso excitaba ya de entrada todas las concupiscencias opositoras. Plegarse o no plegarse a los plazos constitucionales, ese había sido uno de los dilemas de los adversarios del régimen. Y, de repente, Jarpa se descolgaba motu proprio con una propuesta que prometía adelantar los tiempos políticos y en apariencia ordenaba de modo más realista y dialogante la estrategia gubernamental. Ese era con mucho el punto más atractivo para la oposición y el único argumento tangible de que venía una apertura verdadera.

El plan Jarpa hacía de 1983 una etapa preparatoria, dedicada al estudio de la Ley de Elecciones y de Partidos Políticos. En 1984 se aprobarían esas leyes y se pondrían en funcionamiento los partidos. En 1985 se realizarían elecciones parlamentarias. Algunas de estas iniciativas requerían reformas constitucionales. Es decir, el enérgico don Sergio se introducía en el área chica y buscaba acercar posturas con la impaciencia de los críticos internos del régimen y con la rebeldía de la oposición. Además había metido un gol a los Chicago boys, sacando del vital Ministerio de Hacienda al firme neoliberal Carlos Cáceres y colocando ahí a un hombre de su confiaza, el radical Luis Escobar.

Una vez maduros ya los proyectos de apertura política –Jarpa los había estudiado con el general Santiago Sinclair, secretario de la Presidencia–, el nuevo jefe de gabinete, a las dos semanas de asumir el cargo, tuvo el coraje de establecer conversaciones con los dirigentes de la Alianza Democrática. Era una oportunidad histórica. Monseñor Francisco Fresno, que había sido nombrado arzobispo de Santiago unos meses antes, ofició de anfitrión para el difícil encuentro. Lo acompañaban los vicarios generales monseñores Sergio Valech y Juan de Castro. Era el 25 de agosto del 83 y los dirigentes opositores que concurrieron a la cita con Jarpa, fueron Gabriel Valdés, Hugo Zepeda, Luis Bossay, Enrique Silva Cimma y Ramón Silva Ulloa.

Los representantes de la oposición acudían con una batería de peticiones bien cargada. Tenían que probar la voluntad y también la capacidad de Jarpa de realizar una apertura efectiva del régimen. La plataforma de demandas, considerada mínima, constituía un listado de conocimiento público: fin del exilio; legalización de los partidos políticos; reincorporación de los exonerados; paradero de los detenidos-desaparecidos; acceso a la TV y, sobre todo, supresión del artículo transitorio 24 de la Constitución, que ampliaba a niveles de casi absoluta discrecionalidad las facultades presidenciales.

Se preveían difíciles negociaciones con este pliego opositor enarbolado sobre la mesa.

En la primera reunión se produjo la escena de Gabriel Valdés pidiendo a Jarpa la renuncia de Pinochet y la creación inmediata de una Asamblea Constituyente. Cuando el ex canciller quiso pasar ceremoniosamente al ministro el documento en que aparecían estas demandas, el jefe de gabinete saltó: “No me lo entregue –dijo–. Si yo leo ese escrito, se acaba esta reunión inmediatamente. No me reúno con ustedes para recibir presiones o amenazas de nadie”. Fue un instante de pólvora. Silva Ulloa intervino conciliador, Valdés rebobinó elegantemente su gesto y la conversación pudo continuar. Jarpa propuso su plan de adelantar el funcionamiento pleno de la Constitución, lo cual exigía hacer primero las leyes conducentes. Los representantes opositores fijaron sus ideas y objeciones.

En esta y en las siguientes dos reuniones –las del 25 y 29 de septiembre– se efectuaron algunos avances. En la última, en la que participó Francisco Bulnes invitado por Jarpa, pareció divisarse alguna luz más cierta al término del túnel. Incluso los participantes se llevaron con optimismo tarea para la casa, a fin de desarrollar las propuestas de cara a unas comisiones bilaterales gobierno-oposición.

Pero si hubo alguna esperanza en los cambios ofrecidos por el jefe de gabinete, Pinochet la borró, cuando declaró sorpresivamente para el 2 de octubre que no habría modificaciones a la Constitución. Los consejeros más ortodoxos habían actuado con fuerza y el jefe de Estado le acometió en esta como en otras ocasiones, el pavor al cambio e incurrió en uno de sus famosos exabruptos. Ante sus palabras, la AD suspendió las conversaciones y en los primeros meses de 1984 se hablaba de entrampamiento, de inmovilidad, de punto muerto.

No se sabía por ambas partes qué vía tomar. El diálogo había terminado en la nada. La estrategia de movilización popular no estaba obteniendo los efectos que se auguraban. Pinochet, con lealtad absoluta de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el apoyo incondicional de los empresarios y con el aliento de un núcleo duro de políticos civiles, podía seguir gobernando, según la Constitución, hasta la eternidad del año 98. El arzobispo Fresno, desilusionado del fracaso de las conversaciones, se estaba embarcando en otro proceso, que culminaría un año después en el Acuerdo Nacional.

En resumen: la promisoria apertura de Jarpa había quedado nonata y el jefe de gabinete, menoscabado en las atribuciones de su cargo.

La oposición más radical, nucleada en torno al Partido Comunista y al PS (Almeyda), con la participación del MIR y la IC, formó en octubre del 83 el MDP, Movimiento Democrático Popular, que consagraba la existencia de una nueva estrategia opositora más confrontacional, paralela a la establecida por la AD. Para más, el 13 de diciembre del mismo año nació, con un solemne apagón nacional, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) como “brazo armado del pueblo”, respondiendo a la nueva doctrina del PC de “todas las formas de lucha” y de la “rebelión popular armada”. El escenario político se estaba complicando, mientras el régimen se enquistaba de nuevo.

En estas circunstancias de incertidumbre, se celebraba aquel seminario sobre “Un Sistema Jurídico-Político Constitucional para Chile” organizado para los días 27 y 28 de julio de 1984, por el ICHEH, el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos. Esta entidad alojaba a distintos estudiosos de la DC, que capeaban allí las inclemencias del receso político. Uno de ellos era el voluntarioso abogado Gutenberg Martínez, exonerado de la Universidad de Chile, y que se desempeñaba desde 1982 como coordinador académico. Gutenberg, con su perspicacia política, había comprendido desde un principio que en los seminarios, tertulias e investigaciones del Centro, había que superar las elaboraciones puramente intrapartidarias, a las que se sentían tan proclives los endogámicos decés. Era preciso abrir la institución y llevar a cabo actividades más pluralistas. Lo consultó con el director del ICHEH, el jurista Francisco Cumplido, y entre ambos proyectaron un seminario ampliamente representativo, que buscase alguna respuesta a una antipática y decisiva pregunta que, en los hechos, la oposición eludía: ¿sería posible salir de la dictadura apoyándose en la Constitución de 1980?

Hasta entonces el ICHEH había dedicado sus actos públicos a temas de carácter más académico que coyuntural: al pensamiento de Gramsci; a las causas de la crisis del 73; al neoliberalismo… No fue fácil organizar un seminario público sobre un tema político de actualidad de tal envergadura. Gutenberg trabajó para conseguir que los mejores expositores, entre los posibles, participasen del evento. Debían ser especialistas, gozar de alta representación partidaria y tener proyección pública. Además tenían que estar dispuestos a dialogar al borde del peligro. Aparte de los ponentes antes citados, habían sido invitados varios comentaristas relevantes para los debates del seminario. Entre ellos estaban Ignacio Balbontín, Hernán Vodanovic, José Piñera, Edgardo Boeninger y Jorge Precht, que entablaron con las mesas diálogos francos y fructíferos.

El dirigente del PDC Ignacio Balbontín observaba: “Creo que es la primera oportunidad pública en que personas que han participado dentro del régimen y personas que se han opuesto desde el comienzo estamos en un escenario común para debatir”. La impresión era algo exagerada, pero lo cierto es que la reunión se vivió como un acontecimiento atípico e inaugural.

El seminario se dividió en tres partes. La primera se dedicó a considerar las bases de un régimen jurídico-político constitucional para Chile, de cara a la realidad de la siguiente década. Allí los ponentes fueron Alejandro Silva Bascuñán, Carlos Briones y Pedro Correa. Sus sólidas ponencias sirvieron para introducir los debates del seminario. La segunda parte versó sobre las constituciones de 1925 y 1980. Las intervenciones estuvieron a cargo de Sergio Diez, Francisco Cumplido y Manuel Sanhueza. Quizás los análisis de Diez y Sanhueza fueron los más antagónicos de todas las sesiones. Sanhueza, el radical de Concepción, ex ministro de Allende, destacó su rechazo absoluto a la Constitución de 1980 –a la que llamó “columna de concreto”–, y Diez, el ex embajador de Pinochet ante la ONU, defendió sus líneas fundamentales con vigor.

Pero la expectación se cargó hacia la tarde del sábado 28, con las ponencias de Enrique Silva Cimma, Francisco Bulnes y Patricio Aylwin. “Una salida jurídico-política para Chile” era el título de esa última parte del seminario. La palabra “salida” ya significaba en sí un gran desafío. Silva Cimma responsabilizó al “rigorismo formalista” chileno de la división que existía respecto de la salida del régimen. Creía percibir “una concepción demasiado principista que hace prevalecer los principios a ultranza, por sobre lo que en un momento dado en la vida colectiva y en la vida política de este país pudiese significar la necesidad de encontrar puntos de encuentro fundamentales para volver a la democracia”. Por eso, el ex contralor pensaba que “la salida no puede ser otra que la búsqueda incesante, si se quiere negociada, de un acuerdo político de todos aquellos que se interesan realmente por el pronto retorno a la democracia”.

Francisco Bulnes expuso allí su curiosa teoría de que la Constitución de 1980 era más democrática que la de 1833 e incluso que la de 1925. Esa Ley Fundamental, según dijo el ex senador conservador, había sido sometida a plebiscito y el sí había ganado claramente. Por eso la transición, según Bulnes, debía girar en torno al eje de modificar la Constitución del 80 y no de elaborar una nueva.

Bulnes ya había expresado esas ideas, en un seminario en 1983, donde participaron Enrique Frauss y Patricio Aylwin. Después de ese y otros intercambios de opiniones, un grupo de políticos amigos de se había venido reuniendo varias veces a cenar, alternando las casas. Krauss, Boeninger, Arriagada, Coloma, Troncoso y el propio Bulnes asistían a estas inocentes conjuras. Aylwin se mostraba más reacio. Allí se buscaban puntos de coincidencia con nocturnidad y buen whisky. “El trago nos soltaba la lengua”, confesaba uno de los habituales, recordando lo animado de las polémicas. En ellas se trató algunas veces de la Constitución del 80, naturalmente, y se discutió si podría tener alguna virtualidad política en el proceso de transición hacia la democracia. En el seminario ICHEH, el caballeroso Francisco Bulnes repitió un mensaje, comentado muchas veces en las amigables conversaciones: “No se trata de que reconozcan la Constitución por ser legítima, sino que la reconozcan por ser”. Esa aparente simpleza escondía un argumento político de peso que tendría sus consecuencias.

La Carta Magna aprobada el 11 de septiembre de 1980 por casi el 70 por ciento de los votos emitidos, había sido objetada frontalmente desde el principio en su legitimidad por la oposición del interior y del exterior del país. No se había realizado con registros electorales; las mesas receptoras fueron designadas por el gobierno; a la oposición del no le había faltado la oportunidad de hacer propaganda (sólo puso celebrar el acto público del Caupolicán en que habló Frei Montalva); los escrutinios no habían sido fiables, existieron las “urnas preñadas”, que habían sido cargadas de votos antes de iniciarse el acto eleccionario… Más aún: el texto se elaboró prácticamente a puerta cerrada y a espaldas de la mayoría de las tendencias políticas del país y con un proyecto ideológico emergido de un régimen autoritario. Así que la legitimidad de la Constitución era la convicción general de los opositores y su derogación, su reclamo más evidente. No sólo por su origen sino también por su contenido y por la amplia resistencia que provocaba, parecía destinada a gozar de una existencia efímera. Como mucho, serviría de corto tránsito desde la dictadura hacia una institucionalidad democrática auténtica. Pero habían pasado casi cuatro años y ese documento había suministrado una plataforma de legitimidad al gobierno y lo había dotado de un ventajoso calendario político, que Pinochet deseaba aprovechar.

Por eso, la exposición final de Patricio Aylwin, que constituyó la nota alta del seminario del ICHEH, tuvo tanta repercusión. Aylwin se desempeñaba entonces de vicepresidente del PDC, como representante de la tendencia de los “guatones”, en una mesa presidida por Valdés, líder de la otra ala decé más rebelde, la de los “chascones”. Ni sus ideas ni su persona tenían en aquel momento mucha audiencia en el partido. Cumplido y Martínez organizaron este seminario, entre otras razones, para darle una plataforma en que expresar sus ideas respecto a la transición.

[cita tipo= «destaque»]La línea de Aylwin no representaba el estado de ánimo de la mayoría opositora. Existía un fervor épico en las calles. Este había contagiado al creciente movimiento antidictatorial que rechazaba el esquema aylwinista de un tortuoso camino hacia una democracia incierta. Se trataba, según sus críticos, de una fórmula deshuesada de heroísmo, prescindente de la carga moral que se había ido acumulando, sobre todo entre la juventud, durante aquellos años de rebeldía. Incluso algunos decés pidieron a Gabriel Valdés que desautorizase la propuesta de Aylwin. Valdés prefirió dejar esa puerta abierta. A la larga, las ideas del seminario del ICHEH el CED y otros posteriores pavimentaron el lento camino hacia una propuesta consensual para encarrilar definitivamente la transición.[/cita]

En la tarde del día 28, Aylwin interpeló dramáticamente a los dirigentes de un país con “el alma trizada”. “Vamos camino –decía– de convertirnos en una Torre de Babel, en la que cada cual habla su lenguaje, sin importarle ni entender lo que otros dicen”. En esas circunstancias, sólo había dos salidas, según el ex senador decé: o la guerra civil o la solución pacífica, por la vía jurídico-política. “Salida jurídico-política será, en esta situación –afirmaba don Patricio–, la que logre superar las divisiones sobre la base de descubrir y reforzar lo que nos une y de sacrificar lo que nos separa. Se trata de ser capaces, con realismo, audacia, imaginación y coraje, mediante entendimientos políticos y fórmulas jurídicas, de provocar lo que Ortega y Gasset llama ‘la unidad de los contrarios’”.

A esa altura de su exposición, Aylwin introducía su idea más polémica. Explicaba: “Puestos a la tarea de buscar una solución, lo primero es dejar de lado la famosa disputa sobre la legitimidad del régimen y su Constitución”. “Personalmente –decía– yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero así como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo. Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su Constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima. La única ventaja que él tiene sobre mí a este respecto, es que esa Constitución –me guste o no– está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Sólo hay una manera: el eludir deliberadamente el tema de la legitimidad”.

El silencio compacto de la asamblea se podía cortar con un cuchillo. No era para menos. La tesis propuesta aquel día por Patricio Aylwin introducía un quiebre conceptual que modificaba toda la perspectiva y el modus operandi de la transición chilena. La redefinía. Pretendía el cambio de régimen, pero aceptando una cierta continuidad de la realidad política oficial. Evocaba las Cortes franquistas de la España de 1976, autoeliminándose como institución a través de un acto de harakiri, y poniendo fin al caudaloso andamiaje autocrático acumulado durante 40 años de maciza dictadura. Algo parecido deseaba, según sus propias palabras, Aylwin para Chile. Ante el clima de impaciencia democrática de aquel invierno del 84, el líder del PDC buscaba la fórmula para que una Constitución autoritaria diese a luz de modo incruento una realidad democrática. Buscaba la varita mágica que transformase a la bruja en hada madrina. Un país tantas veces hecho sobre difíciles negociaciones, se enfrentaba de nuevo al desafío de entenderse.

Aylwin reconoció que el ideal para salir hacia la democracia sería la Asamblea Constituyente. Era la vía que estaba reclamando Valdés desde la Alianza Democrática y por la que se estaba peleando en las protestas. Pero el ex senador creía que esa actitud era poco realista. Estimaba más conveniente el camino de hacer profundas reformas a la Constitución del 80, donde se podrían poner de acuerdo adversarios y también algunos partidarios del régimen en un gran movimiento cívico. La afirmación resultaba sorprendente en un jurista e hijo de jurista como Aylwin, integrante ilustre del Grupo de los 24, importante colectivo, que había hecho en plena dictadura una propuesta de Carta Magna para Chile y que había sometido a una crítica demoledora la Constitución del 80.

Algún interés especial despertó esa reunión que fue ampliamente cubierta por El Mercurio, La Tercera y por las emisoras de la oposición. Pero la iniciativa política expresada por Aylwin no era tan sencilla.

Las protestas buscaban el fin rápido de Pinochet y de su gobierno y todos los opositores aceptaban en principio la legitimidad de ese movimiento. Pero no todos aprobaban su oportunidad. Entre ellos, Aylwin, que creía que las manifestaciones estaban robusteciendo al general y a su régimen y que era mejor ir por la vía de los cambios consensuados. “Nos parece (la vía de las reformas constitucionales), concluía Aylwin, el modo más razonable y más jurídico para superar el impasse producido sobre la manera de llevar adelante una transición, cuya vigente necesidad todos tienen que reconocer. Nos mueve, sobre todo, el afán de asegurar al país una salida pacífica que evite, antes de que sea demasiado tarde, el despeñadero de la violencia con sus irreparables males”.

Aquella tarde, el germen de una transición a la chilena, pragmática y legalista al mismo tiempo, había brotado. Reformas constitucionales consensuadas era la propuesta.

Mientras tanto, ya existían amplios núcleos de opositores al régimen que estaban aprovechando los espacios donde podían buscar representación, para permear con su presencia los distintos ámbitos sociales. Hubo votaciones con participación y a veces con triunfos opositores, en las Universidades, en el Cobre, en el Petróleo, en Huachipato… El eslogan era “cuando se vota, a la dictadura se derrota”. En los colegios profesionales la pugna fue muy significativa. Entre los abogados, los periodistas, los ingenieros, los médicos, los profesores… se hicieron votaciones libres. En la oposición fue el decé Adolfo Zaldívar el que más lidió para que se aprovechase la legalidad de la dictadura para vencerla con sus propias armas.

Fueron meses de ruptura progresiva de la claustrofobia opositora. Colectivos completos de chilenos estaban recuperando su afincada costumbre de votar, de mostrar cívicamente sus preferencias. En esta misma dirección, la Conferencia Episcopal, presidida por el obispo de Concepción, José Manuel Santos, había publicado el 17 de julio una pastoral colectiva sobre “Evangelio, ética y política”. “Caminemos hacia la democracia por el ejercicio de la democracia”, escribían allí los prelados, y con eso se juzgaba positivamente la apertura paulatina de espacios representativos que los opositores estaban haciendo.

En agosto del 84, intervino Patricio Aylwin en otro seminario, esta vez del CED (Centro de Estudios de Desarrollo), otro invento de la DC, fundado por Gabriel Valdés en 1981, pero cuya alma era en ese momento Edgardo Boeninger. El tema fue “El futuro democrático de Chile”. Circulaba por el aire la misma pregunta del cómo y hacia dónde se salían de aquel atolladero. Porque había un deseo cada vez más angustioso de crear marcos posibles para la recuperación de la convivencia nacional. Cundía la conciencia de se estaba llegando a un punto tal de desencuentro que era negativo para todos. Participaron en el seminario Ángel Flisfisch, Germán Riesco, Gutenberg Martínez, Eugenio Ortega, Mario Papi, Ricardo Lagos, como ponentes y un calificado grupo de comentaristas, desde Tomás Moulián a Gonzalo Vial, pasando por Genaro Arriagada, Ricardo Núñez, Cristián Zegers y el mismo don Patricio Aylwin. Este, evocando su intervención de julio en el ICHEH nuevamente apeló a un acuerdo civil, de cara a un pacto constitucional. En el CED habló de “la necesidad del consenso de todos los sectores que anhelan la democracia” y se definió por una “salida negociada”. “Si la salida es negociada y pacífica –aseguraba– la democracia que nazca de ese acuerdo, de esa negociación, tiene muchas más posibilidades de estabilidad que la democracia que surja, si es que surge democracia, de una confrontación en que haya vencedores y vencidos, lo que probablemente llevaría la polarización a extremos incompatibles con la democracia”.

La línea de Aylwin no representaba el estado de ánimo de la mayoría opositora. Existía un fervor épico en las calles. Este había contagiado al creciente movimiento antidictatorial que rechazaba el esquema aylwinista de un tortuoso camino hacia una democracia incierta. Se trataba, según sus críticos, de una fórmula deshuesada de heroísmo, prescindente de la carga moral que se había ido acumulando, sobre todo entre la juventud, durante aquellos años de rebeldía. Incluso algunos decés pidieron a Gabriel Valdés que desautorizase la propuesta de Aylwin. Valdés prefirió dejar esa puerta abierta. A la larga, las ideas del seminario del ICHEH el CED y otros posteriores pavimentaron el lento camino hacia una propuesta consensual para encarrilar definitivamente la transición. Esa propuesta quedó recogida en el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia.

Este nació de una iniciativa del arzobispo de Santiago, Francisco Fresno, que sentía en su sangre el rol moderador que había cumplido la moderna Iglesia Católica chilena en algunos graves conflictos civiles. Fresno llamó a un conocido suyo, el empresario José Zabala, para que lo ayudase a trazar alguna estrategia de acercamiento entre las posturas encontradas. Zabala no sólo era un católico practicante, sino que también pertenecía a ese influyente grupo de la sociedad chilena llamado “hombres de Iglesia”, donde se encuentran personajes como Javier Luis Egaña, Ricardo Claro, Ernesto Corona, Alberto Etchegaray… Todos ellos ejercen como operadores en asuntos espirituales y muchas veces materiales, a favor de la jerarquía eclesiástica o de alguna institución religiosa.

Como decé de línea conservadora, José Zabala podía ser una persona adecuada, si se quería un eslabón que uniese cabos sueltos de muy distintas cadenas. Parecía un buen actor para articular anónimamente consensos y su figura quizás no fuese del todo rechazada por el entorno de Pinochet. El arzobispo y el empresario buscaban, al fin y al cabo, interlocución con el régimen, posibilidad de un diálogo que en ese momento se encontraba bajo cero.

Zabala reclutó para este trabajo a su amigo –y también de Fresno– Sergio Molina, otro hombre de Iglesia y político decé, con cierto acceso a los ambientes castrenses. También habló con Fernando Léniz, ex ministro de Economía del régimen militar, que tenía la convicción de que sólo el arzobispo podía ayudar a desentrampar la cerrazón política del gobierno y la rebeldía de la calle. Su condición de hombre agnóstico no impidió su integración al equipo.

Esos tres hombres fueron los artífices del Acuerdo Nacional, bajo la dirección del arzobispo.

La historia del AN consistió en la voluntad de construir un sujeto coherente y activo entre muchos elementos fragmentados adversarios al régimen o disidentes de él. Se hizo para tener una propuesta colectiva sobre la que negociar con el gobierno de Pinochet una salida pactada. Suponía, en algún modo, asumir las ideas del espectro templado de la oposición, donde se situaban con distintos matices, por ejemplo, Silva Cimma y Cumplido, pero también Núñez y Lagos. Lograba también atraer al sector más dialogante del régimen: Bulnes, Allamand… Pero era el invisible Edgardo Boeninger el cerebro gris. Durante mucho tiempo, desde su centro de operaciones del CED, él llevaba dando vueltas a la idea de concertación política y social y de consenso. Hablaba de “pacto civil”, “consensos mínimos”, “construcción de una democracia estable”, “gobernabilidad”, conceptos que se habían socializado en actos académicos, políticos y en numerosas conversaciones privadas. Desde esos supuestos implícitos, se realizó la convocatoria de monseñor Fresno a dirigentes opositores, hecha en la más estricta confidencialidad. La respuesta a ella fue extremadamente positiva y, en medo del pesimismo general de los políticos profesionales, esperanzadora.

Mientras tanto, las acciones masivas de protesta se habían reiniciado. El 27 de marzo de 1984, la Confederación Nacional de Trabajadores convocó a una protesta. Aquel día Pinochet sobrevoló Santiago en helicóptero ante el volumen de la movilización. El 9 de agosto se realizó una Jornada por la Vida, convocada por sectores de la Iglesia y especialmente por el vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez. Pero la protesta con mayor impacto fue la del 4 y 5 de septiembre, que arrojó las cifras de 10 muertos, 150 heridos y casi mil detenidos. Entre los muertos se contó el sacerdote francés Andrés Jarlan, que recibió un disparo mortal de Carabineros, mientras leía la Biblia en su frágil casa de madera de la población La Victoria.

En el gobierno esta situación de rebelión callejera influyó en la decisión del endurecimiento. El régimen quería demostrar que nadie le iba a ganar en una lógica confrontacional así planteada. Pero en un momento llegó a parecer que el drama iba a tener un fin rápido y la atención periodística mundial estaba pendiente de Chile. Como en Nicaragua o en Irán, un movimiento popular iba a derribar al dictador: ¡el desiderátum de un periodista! Decenas de corresponsales extranjeros se encontraban alojados en el hotel Carrera, listos a narrar, fotografiar, filmar la esperada primicia de la caída de Pinochet.

Se quedaron frustrados. Al régimen le quedaba aún bencina en los depósitos, aunque la apertura política de Jarpa había quedado definitivamente herida de muerte. En el entorno gubernamental se criticaba su blandura (había aceptado el regreso de los exiliados, había permitido concentraciones de la oposición) y, sobre todo, se le descalificaba por político (había abierto el diálogo con la clase en el poder de los años 60).

El jefe de gabinete perdió espacio de maniobra. Sentía que Pinochet escuchaba a algunos consejeros exaltados. “¿Dónde quieren llevarlo?”, se preguntaba. A él le parecía mucho más sensato autorizar una manifestación pública de los opositores que dejarlos con toda la rabia adentro. Se reunieron en el Parque O’Higgins, 200 mil según Carabineros, aunque la organización contabilizó un millón de asistentes. Pidieron libertad de expresión, democracia y lanzaron la propuesta de cambiar el nombre del Parque O’Higgins por el Parque de la Democracia. “¡Pura paja molida!”, pesaba Jarpa y, gracias a esto, según el viejo político, la olla opositora se descomprimía. Paralelamente les era permitido el regreso a cientos de exiliados, entre los cuales se encontraban políticos como Carlos Briones, Aníbal Palma, José Antonio Viera-Gallo, Andrés Zaldívar, Jaime Castillo, Claudio Huepe, Luis Maira.

Pero aquel veranillo político –como lo llamó Genaro Arriagada– en que por primera vez asomó a la calle y a la prensa el debate sobre el fin de la dictadura, se terminaba.

El nombramiento el 6 de noviembre del 84 de Francisco Javier Cuadra como secretario general de Gobierno, cambió inesperadamente el biotono del régimen. Cuadra era un funcionario muy joven de segunda categoría, que se desempeñaba en la Oficina de Asesoría Social del Gobierno. Llegó al ministerio de rebote, porque su superior, Sergio Rillón, no lo quiso acepta (parece que dio como razón el ser gemelo del humorista Andrés Rillón). Pinochet pidió algún otro funcionario para ocupar el cargo. Un desconocido Cuadra fue el agraciado.

El manejo del poder que hizo el nuevo secretario fue magistral. Este discípulo de Maquiavelo, cortés, suasorio y a la vez inflexible, tuvo un grueso encontronazo con Jarpa, inmediatamente después de llegar a La Moneda. En el estado de conmoción en que se encontraba el país, se quería decretar un estado de excepción. Las últimas protestas (la última el 30 de octubre) habían puesto en tensión al gobierno. Jarpa pedía una reacción mesurada, Cuadra quería la medicina radical, mediante el decreto de estado de sitio en su aplicación más rigurosa. El nuevo joven ministro ganó esta pelea y para más entró dispuesto a cambiar la agenda del gobierno. Según él, había que formalizar la política, dejar bien sentado ante la oposición, que un Ejecutivo fuerte iba a imponer inapelablemente planes y tiempos, con la regla fija de la Constitución del 80. Partía de la idea que si el gobierno convocaba a los opositores a un “tiempo de reflexión”, mediante la suspensión del debate público, y ellos entendían la rigidez de la postura oficial, la vida política se serenaría y desde los ministerios implicados se podría iniciar un movimiento lento y seguro de transición. Aquello era embalsamar definitivamente los planes anticipatorios de Jarpa.

La declaración de estado de sitio no se hizo sólo rutinariamente mediante la publicación en el Diario Oficial. Cuadra, amante del barroco español con sus violentos claroscuros, invitó a los directores de todos los medios a las 22:00 horas del día 8 para comunicarles la noticia. Las secretarias preguntaban extrañadas: “¿Pero también invitamos a las revistas de oposición?” “También a esas revistas”, era la respuesta del apolíneo Francisco Javier. La reunión se celebró en un ambiente algo lúgubre, en una Moneda casi vacía, sin saber nadie exactamente a qué iba. Pinochet había anunciado un estado de sitio, pero la estética tenebrista que impuso Cuadra a la reunión, sobrepasaba el mero hecho legal. Fue el momento más frío y deliberadamente represivo del régimen y ciertamente el temor cundió.

El 11 de febrero del 85 cayó el ministro Jarpa. Su desgaste era evidente: había sufrido la frialdad presidencial; las reuniones de gabinete se habían hecho infructuosas, los Chicago boys lo habían contraatacado y habían obtenido que saliese de Hacienda el ministro Luis Escobar, que era el único verdadero amigo que tenía en el gobierno; había sentido las consecuencias de los silenciosos embates del tenaz Cuadra. Pero la fecha y el modo tan repentino fue una sorpresa. Incluso en las embajadas quedaron desconcertados. No entendían aquel cambio brusco en pleno verano. A Jarpa la noticia lo demolió y estuvo a punto del quiebre.

El joven secretario general de gobierno, durante todo ese enero del 85, en sus vacaciones familiares en las Rocas de Santo Domingo, viajaba las tardes de los lunes, miércoles y viernes para conversar latamente con el capitán general en su residencia de Bucalemu. Allí se ultimaron los detalles de un nuevo gobierno y de una nueva agenda política. Se establecieron dos líneas, que se pretendía fuesen en lo posible complementarias: la jurídico-institucional y la económico-social y se escogieron los nombres adecuados. Cuando fue designado el nuevo jefe de gabinete, el abogado Ricardo García, un hombre no comprometido demasiado en las lides políticas y cercano a la Iglesia Católica, se le encargó el complejo desarrollo de la trama político-institucional. En cuanto a los temas económico-sociales, se dejaban en las expertas manos del flamante ministro de Hacienda, Hernán Büchi, un personaje que a ojos vistas estaba creciendo. A partir de los cálculos de Büchi, el cronograma contemplaba cinco semestres, que garantizaban la recuperación y relanzamiento de la economía.

En mayo del 85, el gobierno anunció el plan. Pinochet quedó encantado con la eficiencia de sus nuevos ministros. Para él fue un gran alivio.

La oposición se encontraba bastante confusa, pero la iniciativa del arzobispo Fresno caminaba. Este, recién nombrado cardenal, cobró nuevas energías para continuar. Se había atrevido pedirle a Pinochet que tuviese un “gran gesto” (¿le estaba pidiendo la renuncia?) y, ante la negación del jefe de Estado, quería lograr que otros nuevos actores se movieran en el escenario. Sus tres operadores –Zabala, Molina y Léniz– seguían las conversaciones con los dirigentes de los distintos partidos. Sólo habían quedado fuera los comunistas y la UDI. Los primeros, porque se presumía que se habían autoexcluido de este tipo de acuerdos, y los de la UDI, porque no se confiaba en su discreción ante Palacio. Después de muchas vicisitudes, el documento fue suscrito solemnemente en el Círculo Español, el 25 de agosto de 1985.

Al día siguiente fue publicado en La Segunda, produciendo gran conmoción. Un acuerdo que abarcaba un espectro tan amplio, creaba un nuevo momento político. Había que tener en cuenta que allí habían firmado junto a opositores, como Luis Maira, Patricio Aylwin y Silva Cimma, personeros cercanos al régimen, como Francisco Bulnes y Andrés Allamand. La representación abarcaba muy diversas sensibilidades políticas e ideológicas.

Pero los firmantes no habían elaborado una estrategia rigurosa de pasos a seguir ante la prueba de fuego: la respuesta de los personeros del régimen y de Pinochet. Jaime Guzmán hizo una estimación muy negativa del documento. El general Matthei señaló valientemente: “Yo no desestimaría el acuerdo”. El general Stange se alineó con Matthei. Los embajadores de países democráticos miraban el documento con esperanza y, desde luego, tenían una gozosa aceptación en gran parte del mundo social y académico.

Pero el gobierno no dio más que opiniones evasivas, casi siempre adversas. El día 23 de diciembre, el cardenal Fresno acudió a saludar al jefe de Estado, con ocasión de la Pascua. Pinochet le mostró toda su amargura y su absoluto rechazo a un diálogo que partiese del texto del Acuerdo Nacional. El arzobispo le insistió en la necesidad de escuchar a la oposición. Allí es cuando el general se encrespó y puso fin a un laborioso capítulo de esperanza. Le dijo al cardenal: “Demos vuelta la página”.

La vuelta a la página fue dada.

Pero con ello se produjo una escalada mucho más radical. Esta vez la iniciativa más importante la iba a tomar un grupo armado dispuesto a desestabilizar el régimen. El banco principal de su acción iba a ser la persona física de Augusto Pinochet. Los pacíficos gritos opositores del “y va a caer” reprimidos sangrientamente, iban a dejar paso al lenguaje de las ametralladoras.